Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Fract Soc > Volume 37(1); 2024 > Article

- Original Article Effect of Additional Medial Locking Plate Fixation and Autogenous Bone Graft for Distal Femur Nonunion after Lateral Locking Plate Fixation

- Ho Min Lee, Jong Pil Kim, In Hwa Baek, Han Sol Moon, Sun Kyo Nam

-

Journal of The Korean Orthopaedic Trauma Association 2024;37(1):30-38.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2024.37.1.30

Published online: January 31, 2024

- 393 Views

- 5 Download

- 0 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Purpose

This study examined the outcomes of additional medial locking plate fixation and autogenous bone grafting in the treatment of nonunions that occurred after initial fixation for distal femoral fractures using lateral locking plates.

Materials and Methods

The study involved eleven patients who initially underwent minimally invasive lateral locking plate fixation for distal femoral fractures between January 2008 and December 2020. The initial procedure was followed by additional medial locking plate fixation and autogenous bone grafting for clinically and radiographically confirmed nonunions, while leaving the stable lateral locking plate in situ. A clinical evaluation of the bone union time, knee joint range of motion, visual analog scale (VAS) pain scores, presence of postoperative complications, and functional evaluations using the lower extremity functional scale (LEFS) were performed.

Results

In all cases, bone union was achieved in an average of 6.1 months after the secondary surgery. The range of knee joint motion, weight-bearing ability, and VAS and LEFS scores improved at the final follow-up compared to the preoperative conditions. All patients could walk without walking assistive devices and did not experience pain at the fracture site. On the other hand, three patients complained of pain in the lateral knee joint caused by irritation by the lateral locking plate; hence, lateral hardware removal was performed. One patient complained of mild paresthesia at the anteromedial incision site.

Severe complications, such as deep infection or metal failure, were not observed.

Conclusion

For nonunion with stable lateral locking plates after minimally invasive lateral locking plate fixation of distal femur fractures, additional medial locking plate fixation and autogenous bone grafting, while leaving the lateral locking plate intact, can achieve successful bone union.

Published online Jan 24, 2024.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2024.37.1.30

초록

목적

원위 대퇴골 골절을 외측 잠김 금속판으로 고정 후 발생한 불유합의 치료로 부가적 내측 금속판 고정 및 자가골 이식 후 결과를 분석하였다.

대상 및 방법

2008년부터 2020년까지 원위 대퇴골 골절을 최소 침습적 외측 잠김 금속판 고정술 후 발생한 불유합에 대하여 안정된 외측 잠김 금속판을 그대로 둔 채로 부가적 내측 잠김 금속판 고정 및 자가골 이식술을 받은 환자 11예를 대상으로 골유합까지의 시간, 최종 추시상 슬관절 운동 범위, 통증의 VAS, 합병증 및 LEFS를 평가하였다.

결과

전 예에서 이차 수술 후 평균 6.1개월에 골유합을 얻었으며, 최종 추시상 슬관절 운동 범위, 체중부하 가능 정도, VAS, LEFS상 호전을 보였으며, 보조 기구의 도움 없이 보행이 가능하였고, 골절부 통증은 없었다. 3예에서 금속판 자극에 의한 외측부 통증으로 외측 금속판 제거술을 시행하였고, 1예에서 전내측 절개 부위에 경미한 감각 이상을 호소하였다. 심부 감염 및 금속 파절은 없었다.

결론

원위 대퇴골 골절을 최소 침습적 외측 잠김 금속판 고정 후 발생한 불유합에서 외측 금속판 고정이 안정적이라면 외측 금속판은 유지한 채 부가적인 내측 잠김 금속판 고정 및 자가골 이식술은 좋은 치료법 중 하나로 생각된다.

Abstract

Purpose

This study examined the outcomes of additional medial locking plate fixation and autogenous bone grafting in the treatment of nonunions that occurred after initial fixation for distal femoral fractures using lateral locking plates.

Materials and Methods

The study involved eleven patients who initially underwent minimally invasive lateral locking plate fixation for distal femoral fractures between January 2008 and December 2020. The initial procedure was followed by additional medial locking plate fixation and autogenous bone grafting for clinically and radiographically confirmed nonunions, while leaving the stable lateral locking plate in situ. A clinical evaluation of the bone union time, knee joint range of motion, visual analog scale (VAS) pain scores, presence of postoperative complications, and functional evaluations using the lower extremity functional scale (LEFS) were performed.

Results

In all cases, bone union was achieved in an average of 6.1 months after the secondary surgery. The range of knee joint motion, weight-bearing ability, and VAS and LEFS scores improved at the final follow-up compared to the preoperative conditions. All patients could walk without walking assistive devices and did not experience pain at the fracture site. On the other hand, three patients complained of pain in the lateral knee joint caused by irritation by the lateral locking plate; hence, lateral hardware removal was performed. One patient complained of mild paresthesia at the anteromedial incision site. Severe complications, such as deep infection or metal failure, were not observed.

Conclusion

For nonunion with stable lateral locking plates after minimally invasive lateral locking plate fixation of distal femur fractures, additional medial locking plate fixation and autogenous bone grafting, while leaving the lateral locking plate intact, can achieve successful bone union.

서론

원위 대퇴골 골절은 복잡 손상으로 골절의 정복이 어렵고, 각형성 진행으로 인한 내고정 실패율이 높아 치료가 용이하지 않다. 최근 들어 수술적 치료로 잠김 금속판 고정술이 굴곡날 금속판, dynamic condylar screw (DCS), 골수강 내 금속정 고정술 등의 전통적 방법을 대체하여 많이 이용되고 있다.1,2,3) 이러한 잠김 금속판은 보다 나은 해부학적 적합성을 제공하며 혈액 공급을 보존하고 골절의 정복을 용이하게 하여 최소 침습적 경피적 금속판 골유합술에 유리하다는 장점이 있다.1,2)

이러한 장점에도 불구하고 원위 대퇴골 골절의 잠김 금속판으로 고정술 후 불유합률은 0%에서 20%까지 다양하게 보고되고 있다.3) 원위 대퇴골 골절 유합의 실패는 궁극적으로 통증으로 인해 삶의 질이 불량해지며 금속판의 구부러짐이나 금속판 또는 잠금 나사의 파쇄가 발생할 수 있으므로 적극적인 치료가 필요하다.

원위 대퇴골 골절을 외측 잠김 금속판으로 고정한 후 발생한 불유합의 치료에 대한 연구는 저자들이 알기에는 그리 많지 않고4,5,6) 치료 방법 또한 일관되지 않았다. 금속판 파절이나 고정의 소실을 동반한 불유합에 대해서는 금속판 제거 후 추가적인 금속판 고정과 더불어 골 이식을 시행하는 것이 보편적인 치료법이었으나,4,5) 주기적인 추시 과정에서 확인된 외측 금속판은 안정적이지만 충분한 골유합이 이루어지지 않은 불유합 경우의 치료 원칙은 정립되어 있지 않은 상태이다. 저자들은 부가적 내측 금속판 고정 및 자가골 이식이 보다 나은 고정력으로 골유합을 촉진하고 일차적 외측 잠김 금속판의 실패를 막을 수 있을 것이라는 가설을 세웠고, 불유합에 대하여 기존의 내고정물 실패가 발생되기 이전에 안정된 외측 잠김 금속판 고정은 유지한 채로 부가적 내측 금속판 고정 및 자가골 이식으로 치료한 결과에 대하여 분석하고자 하였다.

대상 및 방법

1. 연구 대상

본 연구는 동국대학교 경주병원 의학연구윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 승인을 받았으며(IRB No. 110757-202307-HR-03-02), 후향적 의무기록 연구로 환자서면동의서는 IRB에 의해 면제 받았다. 2008년 1월부터 2020년 12월까지 동국대학교 경주병원에서 원위 대퇴골 골절로 최소 침습적 외측 잠김 금속판 고정술 시행 후 발생한 원위 대퇴골 불유합 가운데 외측 잠김 금속판이 안정적이라고 판단되는 경우에 외측 잠김 금속판을 그대로 둔 채로 부가적 내측 금속판 고정 및 자가골 이식술을 시행한 11예를 대상으로 하였다. 일차 수술 후 6개월 이상 경과에도 불구하고 임상적으로 동통 및 파행이 잔존하며, 단순 방사선 사진 및 컴퓨터 단층촬영에서 골유합 진행이 이루어지지 않은 상태를 불유합으로 정의하였다. 외측 잠김 금속판의 안정성은 일차 수술 직후 단순 방사선 사진과 불유합 진단 당시 단순 방사선 사진을 비교하여 금속판과 대퇴골 사이 고정 상태에 변화가 없으며, 금속판의 변형이나 파손이 없으며, 단순 방사선 사진에서 관상면 및 시상면상의 각 변형이 7° 이하인 경우를 허용 가능한 정렬을 유지하고 있는 상태로 정의하였다.7) 18세 이하의 미성숙 환자 및 감염력, 인공관절 치환술의 병력, 불유합으로 인하여 이전에 수술적 치료를 시행한 병력이 있는 자는 대상에서 제외하였다.

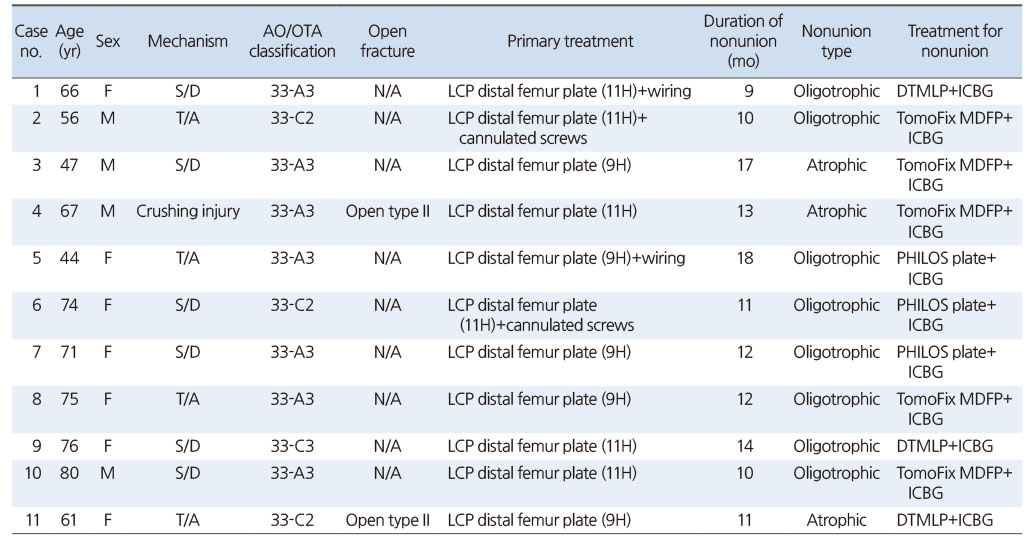

대상으로 포함된 11예 중 2예는 타 병원에서 일차 수술 시행 후 불유합으로 본원에 전원 온 예였으며, 9예는 본원에서 일차 수술을 시행하고 추시 과정에서 불유합으로 진단받은 경우였다. 남자 4예, 여자 7예였으며 평균 나이는 65.2세(범위 44-80세)였다. 초기 외측 잠김 금속판 고정술 시행 후 부가적 내측 잠김 금속판 및 자가골 이식술 시행까지의 평균 기간은 12.5개월(범위 9-18개월)이었다. 초기 수상 원인으로는 낙상사고 6예, 교통사고 4예, 압궤 손상 1예였고, 초기 골절의 분류는 AO/OTA 분류법을 이용하여 분류하였고, 세부 분류상 33-A3 7예, 33-C2 3예, 33-C3 1예였다(Fig. 1A). 그중 개방성 골절은 2예로 모두 Gustilo–Anderson 분류상 type II였다. 최초 수술에 사용된 외측 잠김 금속판은 모두 티타늄 재질의 locking compression plate (LCP) distal femur plate (Synthes)로 길이는 9홀, 11홀 두 종류가 각각 5예, 6예씩 사용되었다(Fig. 1B). 이후 추시 관찰상 전 예에서 파행을 동반한 지속적 동통이 있었으며, 불유합은 분류상 위축성 불유합이 3예, 빈영양형 불유합이 8예였으며, 비후형 불유합은 없었다(Fig. 1C, D,Table 1).

Fig. 1

(A) Plain radiographs show an intra-articular comminuted distal femoral fracture in a 56-year-old male. (B) The patient underwent minimally invasive plate osteosynthesis with a locking compression plate distal femur plate and cannulated screws fixation. (C) Plain radiographs show no evidence of bone healing 9 months after the initial treatment. (D) Computed tomography images show no evidence of bone healing 9 months after the initial treatment. (E) The patient underwent additional medial locking plate fixation and autogenous bone graft at the nonunion site and removal of cannulated screws. (F) Bone union was obtained 6 months later.

Table 1

Patient Demographics

2. 치료 방법

수술은 척추 마취하에 방사선 투과 수술대에서 앙와위로 시행되었다. 원위 대퇴골 전내측 접근법으로 내측 광근과 대퇴 직근 및 중간 광근 사이로 접근하여 골절부 및 불유합으로 인한 골 결손 부위로 접근하였다. 불유합 골 결손 부위의 섬유성 연부조직을 세밀히 제거한 후, 반대측 전방 장골능에서 채취한 자가 해면골을 골 결손 부위에 채워 넣었고, 이후 부가적 내측 잠김 금속판 및 나사 고정을 시행하였다. 부가적으로 내측에 고정한 잠김 금속판은 TomoFix medial distal femur plate (Synthes) 5예, proximal humerus internal locking system (PHILOS) plate (Synthes) 3예, distal tibia medial locking plate (Orthotech) 3예였으며 모두 티타늄 제품이었다(Fig. 1E,Table 1).

술 후 2주간 보조기 착용 없이 목발을 이용한 부분 체중부하 보행을 시행하였고, 이후에는 통증이 허용하는 범위 내에서 능동적 관절 운동과 전 체중부하 보행을 허용하였다.

3. 방사선학적 및 임상적 평가

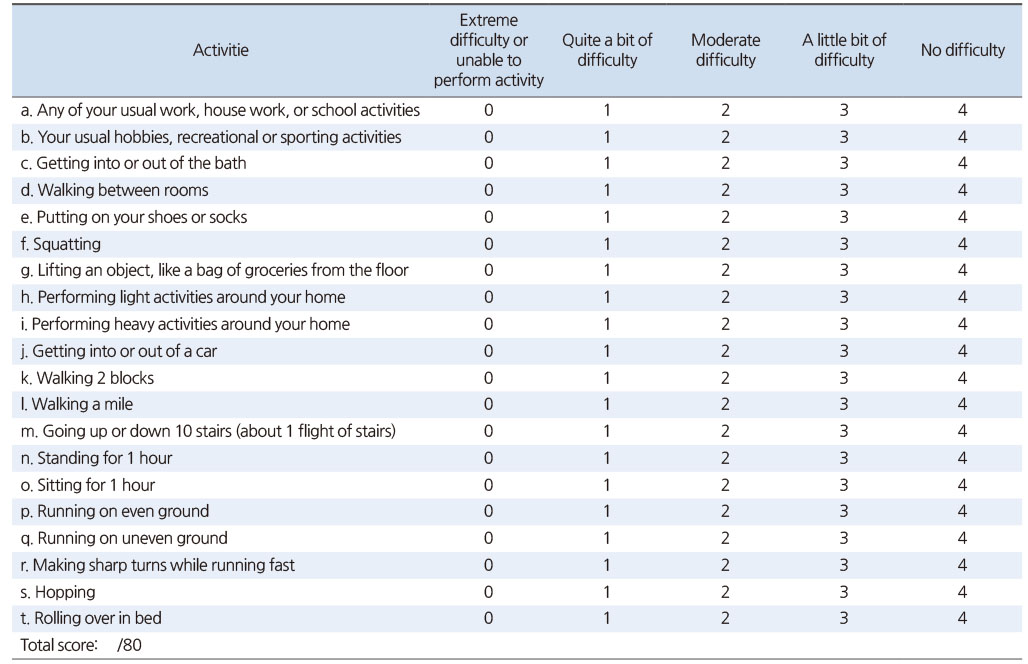

방사선학적 및 임상적 평가는 먼저 술 후 2주, 1개월, 2개월에 시행하였고, 이후부터는 골유합이 이루어질 때까지 2개월 간격으로 시행하였다. 골유합까지의 시간, 슬관절 운동 범위, 체중부하 가능 정도, 통증의 visual analog scale (VAS), 술 후 합병증에 대하여 분석하였다. 골유합은 방사선 사진(전후방, 측면)상 4개의 피질골 가운데 3개에서 가골교(bridging callus)가 확인되고 통증이 없고 보조 기구의 도움 없이 완전 체중부하가 가능하였을 때로 정의하였고,2) 기능 평가는 환자의 일상 작업 수행 능력을 평가하기 위해 설계된 환자 자기 평가 설문지인 Lower Extremity Functional Scale (LEFS)을 이용하여 분석하였다(Table 2).8) 통계 분석은 인구통계학적 변수 및 임상적 변수를 요약하기 위해 기술통계학(descriptive statistics)을 사용하였다.

Table 2

Lower Extremity Functional Scale (LEFS)

결과

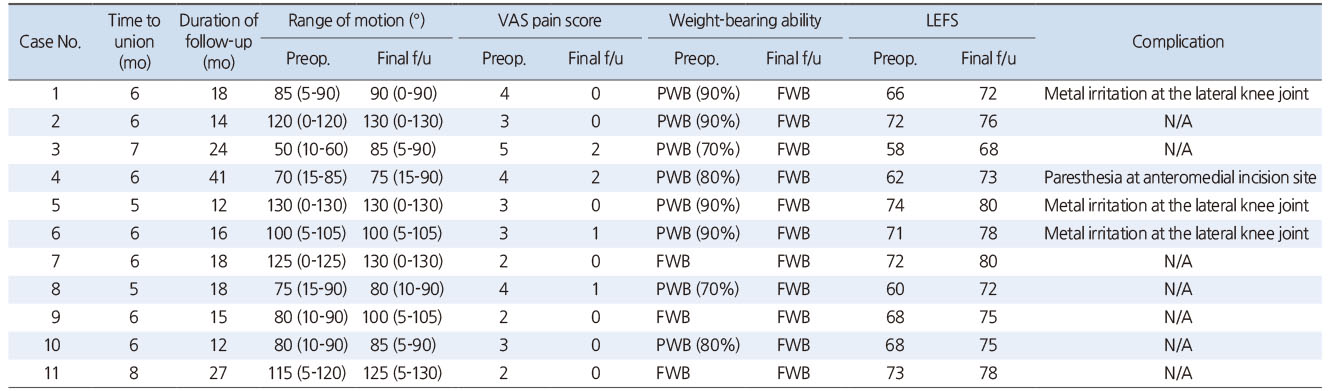

전 예에서 이차 수술 이후 골유합을 얻었으며 평균 골유합 시기는 6.1개월(범위 5-8개월)이었다(Fig. 1F). 최종 추시상 슬관절 운동 범위의 호전이 있었고(평균 9.1°, 범위 0°-35°), 전 예에서 보조 기구 도움 없이 완전 체중부하 보행이 가능하였으며, 평균 VAS 통증 점수는 0.5점(범위 0-2점)으로 술 전의 평균 3.2점(범위 2-5점)과 비교하여 호전을 보였다. 모든 환자들이 우수한 기능 평가 결과를 보여, 이차 수술 이후 최종 추시 시 평균 LEFS는 75.2점(범위 68-80점)으로 술 전 평균인 67.6점(범위 60-74점)에서 호전되었다. 모든 환자에서 골절부의 통증은 없었으나 3예에서 외측 잠김 금속판 자극에 의한 슬관절 외측부 통증을 호소하여 술 후 평균 14.7개월(범위 12-16개월)에 외측 금속판 제거술을 시행하였고, 1예에서 전내측 절개 부위의 경미한 감각 이상 소견을 호소하였다(Fig. 2). 심부 감염이나 금속 파절과 같은 심각한 합병증은 없었다(Table 3).

Fig. 2

(A) Plain radiographs show an extra-articular comminuted distal femoral fracture in a 66-year-old female. (B) The patient underwent minimally invasive plate osteosynthesis with a locking compression plate distal femur plate fixation and wiring. (C) Plain radiographs show no evidence of bone healing 9 months after initial treatment. (D) Computed tomography images show no evidence of bone healing 9 months after initial treatment. (E) The patient underwent additional medial locking plate fixation and autogenous bone graft at the nonunion site. (F) Bone union was obtained 6 months later. (G) Lateral locking plate removal was performed due to lateral knee joint pain.

Table 3

Outcomes and Complications after Secondary Surgery

고찰

본 연구에서는 원위 대퇴골 골절로 초기에 최소 침습적 외측 잠김 금속판 고정술을 받은 이후 원위 대퇴골의 불유합이 발생한 환자에 대하여 안정된 외측 잠김 금속판을 그대로 둔 채 부가적 내측 금속판 고정 및 자가골 이식술을 시행하였고, 이후 최종 추시상 전 예에서 골유합을 얻었으며 우수한 임상적 결과를 확인하였다.

최근 원위 대퇴골 골절에 대한 치료 방법으로 연부조직의 손상을 줄이고 혈액 공급을 보존할 수 있는 최소 침습적 방법과, 해부학적 적합성이 좋으며 골절의 정복을 용이하게 하며 골절 골편간의 압박을 가할 수 있는 장점이 있는 외측 잠김 금속판 고정이 전통적 내고정술을 대체하는 방법으로 많이 이용되고 있다.1,2,3) 하지만 단일 외측 금속판 고정은 충분한 안정성을 제공하기에는 부족한 면이 있고, 특히 내측 피질골의 지지가 부족한 경우 내측 골절 간격이 지속되며 내반 붕괴의 가능성과 내고정 실패의 위험이 높아질 수 있다.9) 최근 잠김 금속판 사용이 증가하면서 이에 따른 여러 합병증으로 내고정 실패, 부정 정렬, 지연 유합 및 불유합 등이 보고되고 있다.10) 그중 원위 대퇴골 골절 유합의 실패는 궁극적으로 통증과 보행 장애 등으로 인한 불량한 삶의 질로 이어지며 금속판의 구부러짐이나 금속판 또는 잠금 나사의 파쇄가 발생할 수 있으므로 적극적인 치료가 필요하다.11)

원위 대퇴골 골절을 외측 잠김 금속판으로 고정한 후 발생한 불유합률은 0%에서 20%까지 다양하게 보고되고 있으며,3) 외측 잠김 금속판 고정과 더불어 자가골 이식을 시행한 경우에도 3%의 불유합률이 보고된다.12) 원위 대퇴골 골절에 대하여 외측 잠김 금속판 고정술을 시행한 후 발생하는 불유합의 위험 인자로는 여러 요소가 있으며, 비만(체질량지수 >30 kg/m2), 개방성 골절, 감염 여부, 환자의 연령, 분쇄 정도, 흡연, 수술 술기와 스테인리스강 금속판의 사용 등이 거론되고 있다.13) 이 중 특히 개방성 골절로 인한 불량한 혈행 공급 및 골 간단부의 심한 분쇄는 가장 중요한 요소로 고려되고 있어 안정된 고정이 필요하다.11,12) 본 연구에는 위축성 불유합 3예, 빈영양형 불유합 8예가 포함되었으며 비후성 불유합의 예는 없었고, AO/OTA 분류상 33-A3 7예, 33-C2 3예(3예 중 개방성 골절 1예), 33-C3 1예였던 것으로 미루어 보아 골 간단부의 심한 분쇄로 인해 혈행 공급이 불량하였던 것을 불유합의 원인으로 추정하였다. Henderson 등3)은 원위 대퇴골 골절을 외측 잠김 금속판으로 고정한 후 발생하는 불유합은 보통의 경우 골절부 및 금속판의 정렬은 유지되나 가골이 덜 생기는 것으로 보아, 내고정물의 실패보다는 과도하게 많은 금속 나사 고정으로 인해 금속판 길이 비율(plate span ratio)이 감소하거나 금속판 나사 밀도(plate screw density)가 증가하여 가골 형성이 제한되는 기계적 요인을 주된 문제로 보았다. 또한 Lujan 등14)은 높은 강직도를 가진 스테인리스강 금속판 고정에서는 일관적이지 않고 비대칭적인 골막 가골이 형성된다고 하며, 좀 더 유연한 티타늄 금속판을 사용할 경우 이러한 현상은 감소할 것이라 하였다. 저자들은 모든 환자들에게 최소 침습적 금속판 고정술을 통해 유연성 고정(flexible fixation)을 하였고 일차적으로 티타늄 재질의 외측 잠김 금속판을 사용하였기 때문에 위의 원인들은 배제하였고, 건측 대퇴골 단순 방사선 사진과 비교하여 대퇴골의 길이 차이가 없는 것이 확인되어 골절부 신연에 의한 불유합 가능성 또한 배제하였다.

외측 잠김 나사 고정 후 발생한 원위 대퇴골 불유합은 치료에 있어 어려운 문제이다. 그러나 이에 대한 연구는 그리 많지 않았고, 불유합 이후 단순 골 이식만을 시행하거나 추가적 고정만을 시행한 연구도 찾을 수 없었다. 불유합의 치료로는 골절부의 충분한 안정성을 얻고, 골 이식술과 같은 골 형성을 촉진시킬 수 있는 생물학적 환경을 조성하는 것이 필요하다.12) 과거 시행되었던 외측 금속판 고정술 후 원위 대퇴골 불유합의 치료로는 불안정한 내고정물을 제거하고 안정적 고정물로 대체하고 추가적으로 골 이식을 시행하는 방법들이 있었다.11,15,16) 그러나 이러한 치료에도 불구하고 불유합이 지속되는 예가 보고되었고4) 기능적인 결과 또한 좋지 않았다.15) Chapman과 Finkemeier17)는 대퇴 원위 골절 불유합을 단일 또는 이중 금속판으로 안정적으로 고정하는 것과 더불어 자가골 이식으로 좋은 결과를 보고하였다. 단일 외측 금속판 고정만 시행한 경우 내측 골절 부위 간격이나 결손이 있는 경우에는 고정력이 불충분할 수 있어 이중 금속판 고정이 사용되지만 아직 최적 표준 치료 방법으로 확립되지는 않았다.9) Ebraheim 등6)은 외측 잠김 금속판 고정술 후 불유합이 발생한 14예 중 골절 부위와 금속판의 불안정성이 있는 11예에서 골절의 정복과 정렬을 좋게 하기 위하여 외측 금속판의 근위부 나사는 그대로 둔 채로 원위부 나사 고정을 새로이 하여 금속판의 위치를 변경하고, 자가골 이식이나 골 이식 대체물을 사용하였다. 이 중 2예에서는 생역학적 안정성을 향상시키고 내반 붕괴를 예방하기 위해 부가적 내측 금속판 고정술도 함께 시행하였다. 이 외에 외측 금속판이 안정적인 3예에서는 외측 잠김 금속판은 그대로 두고 골 이식 또는 골 대체물 이식을 시행하였다. 그 결과 총 14예 중 8예(57.1%)에서만 골유합을 보고하였고, 부가적 내측 금속판 고정술을 시행한 2예 중 1예에서는 초기 금속판 고정 부위의 감염으로 최종적인 골유합을 얻지 못하였고, 감염이 없는 1예에서는 51주째 골유합을 얻었다고 하였다. 저자들은 이러한 낮은 성공률로 인해 위와 같은 방법 또한 원위 대퇴골 불유합의 치료로 효과적이지 않다고 하였다. Poelmann과 Kloen9)은 원위 대퇴골 골절에 대한 수술 이후 불유합이 발생한 15예에서의 치료 결과에 대해 보고하였다. 초기 치료로 11예에 대해서는 단일 외측 금속판 고정을, 4예에서는 외측 금속판 고정에 골 이식술을 함께 시행하였고, 이후 발생한 불유합에 대하여 초기 외측 금속판을 제거한 뒤에 새로운 외측 금속판 재고정 및 골이식술을 시행하고, 내측에는 최소 침습적 방법으로 추가적인 잠김 금속판 고정술을 시행하였다. 그 결과 12예(80%)에서 골유합을 보고하였으며, 3예(20%)에서는 추가적 골 이식술이 필요하였다고 보고했다. Holzman 등4)은 외측 금속판 고정이 실패한 불유합에 대해서는 1단계로 외측 잠김 금속판 재고정을 시행하고 최소 2개월 후 2단계 내측 잠김 금속판 고정 및 자가골 이식을 시행하였고, 외측 잠김 금속판이 안정된 경우에는 추가적 내측 잠김 금속판 고정 및 자가골 이식을 시행하여 좋은 결과를 보고하였다. Singh 등5)은 14예의 외측 잠김 금속판 고정술 후 발생한 불유합에서 외측 금속판은 그대로 둔 채로 내측 잠김 금속판 고정과 자가골 이식을 추가한 술식으로 전 예에서 평균 5개월에 골유합을 얻었다고 하였다. 저자들의 연구에서도 전 예에서 외측 금속판은 그대로 둔 채로 내측에 부가적 잠김 금속판 고정 및 자가골 이식을 시행하였고, 모두 골유합을 얻었다.

부가적 내측 잠김 금속판으로 어떠한 금속판이 사용되어야 하는지에 대한 기준은 아직 없다.9) 지금까지 사용된 금속판의 종류로는 Singh 등5)의 연구에서는 PHILOS plate, DTLP (distal tibial locking plate), PTLP (proximal tibial locking plate), narrow LC-DCP (low contact dynamic compression plate), DFLP (distal femur locking plate)가 사용되었고, 모두 스테인리스강 재질이었다. Holzman 등4)은 4.5 mm broad 또는 4.5 mm narrow LCP를 내측 잠김 금속판으로 사용하였는데, 금속판을 의도적으로 대퇴골 형태에 맞게 윤곽 변형을 하지 않고 wave plate 역할을 하게 하여 금속판과 불유합 부위 사이에 이식골을 다져 넣어 골유합을 촉진시키도록 하였다. Poelmann과 Kloen9)은 외측 금속판 고정 후 발생한 원위 대퇴골 불유합의 치료로 외측 금속판은 다시 재고정하고 외측에서 골 이식술을 시행하고, 내측에는 최소 침습적 방법으로 PHILOS plate를 이용한 금속판 고정술을 시행하였다. 이들은 PHILOS plate가 원위 대퇴골 내측의 형상에 적합하고, 잠김 나사를 이용할 수 있고, 최소 침습적 방법으로 low profile을 제공하는 장점이 있다고 하였다. 저자들이 부가적으로 내측에 고정한 잠김 금속판은 TomoFix medial distal femur plate (Synthes) 5예, PHILOS plate (Synthes) 3예, distal tibia medial locking plate (Orthotech) 3예였고, 모두 티타늄 제품으로, 내측 잠김 금속판의 종류는 골유합에 큰 영향이 없을 것으로 생각되었다.

내측 잠김 금속판 고정과 더불어 골유합을 촉진시키는 생물학적 환경을 조성하는 골 이식의 방법으로 Singh 등5)은 후방 골반 장골능에서 채취한 자가골 이식으로 좋은 결과를 보고하였다. 하지만 Ebraheim 등6)은 자가 장골능 또는 자가 줄기세포 이식, 분쇄 동종 해면골 이식, 재조합 인간 골형성 단백질 2형 이식, 황산칼슘 및 인산칼슘 골 대체제 이식, 탈무기질화 골기질 이식 등의 다양한 방법을 사용하였지만 부가적 내측 금속판 고정을 시행하지 않았고, 골 이식만으로는 결과가 좋지 않았다고 보고하였다. Poelmann과 Kloen9)은 장골능 자가 이식 방법을 사용하였고 양이 불충분한 경우 동종 탈무기질화 골기질 또는 동종 대퇴 골두를 섞어 사용하였으며, Holzman 등4)은 대부분 후방 장골능에서 채취한 자가골이나 반대측 장관골에서 RIA (Reamer Irrigator Aspirator) system을 이용하여 채취한 자가골 이식을 사용하였다. 또한 자가골 이식과 함께 2형 또는 7형 골형성 단백질을 사용하여 좋은 결과를 보고하였지만, 골형성 단백질의 추가가 어떤 효과가 있는지는 불분명하다고 하였다. 장관골 불유합에 2형 재조합 인간 골혈성 단백질이나 동종골 이식을 단독으로 사용하는 것보다는 자가골 이식이 골유합 시기가 짧고 재수술률이 낮으므로,18,19) 저자들은 전 예에서 전방 장골능에서 채취한 자가 해면골을 이식하였고, 전 예에서 골유합을 얻었다.

부가적 내측 잠김 금속판 고정 및 자가골 이식술 후 발생하는 합병증으로는 불유합의 지속1) 및 금속판 파절, 통증 또는 불편감으로 인한 내고정물 제거술의 필요성, 골 이식 공여부의 골절 등이 보고되었다.4) Holzman 등4)은 23예 중 4예에서 통증 또는 불편감을 동반한 내고정물에 대하여 제거술이 필요하였다고 보고했는데, 그중 2예에서 내측 금속판, 2예에서는 내, 외측 금속판의 자극이 원인이 되었다. 이는 잠김 압박 금속판을 내측에 사용하면서 의도적으로 대퇴골 형태에 맞게 윤곽 변형하지 않고 wave plate 역할을 하게 사용하면서 발생하는 내고정물의 돌출부의 자극으로 인하여 발생한 것으로 생각된다. Poelmann과 Kloen9)은 low profile의 PHILOS plate를 사용하여 내측 고정을 하였고, 내측 금속판 자극으로 인한 합병증은 언급하지 않았다. 저자들의 예에서도 금속판 자극으로 인해 금속 제거술이 필요한 경우는 모두 외측 금속판의 자극으로 인한 것이었고, 내측 금속판은 대퇴골 모양에 맞게 윤곽 변형 후 사용하여 내측 금속판 자극으로 제거가 필요한 경우는 없었다.

본 연구의 제한점으로는 그리 높지 않은 불유합의 발생 빈도로 인해 표본의 수가 적다는 점과 후향적 연구라는 점이 있고, 그로 인해 사용된 내측 잠김 금속판의 종류가 일관적이지 못하다는 단점이 있다. 또한 2명의 환자가 타 병원에서 초기 치료를 받아 진료 기록의 불확실성이 존재한다. 불유합의 치료로 안정된 외측 잠김 금속판 고정부에는 추가적 수술 없이 일관되게 부가적 내측 금속판 고정이 시행되었고, 다른 골이식 대체제의 사용 없이 일관된 자가골 이식을 시행한 부분과 모든 환자들이 마지막까지 추시되었다는 것이 본 연구의 장점으로 생각된다. 그러나 이러한 합병증의 빈도가 높지 않아 표본의 수가 적고, 통계적으로 유의미한 결과를 도출하기 힘든 한계점이 있어 향후 다기관 합동 연구를 통한 더 많은 환자군을 대상으로 전향적 무작위 대조 연구가 시행되어야 할 것으로 생각된다.

결론

원위 대퇴골 골절에 대해 최소 침습적 외측 잠김 금속판 고정 후 주기적인 추시를 통해 임상적 및 방사선학적 골유합의 장애가 확인된 경우, 이때의 외측 금속판 고정이 안정적이라면 외측 금속판은 유지한 채로 부가적인 내측 잠김 금속판 고정 및 자가골 이식술로 성공적인 골유합을 얻을 수 있을 것으로 생각된다.

Financial support:None.

Conflict of interests:None.

References

-

Singh A, Vohra R, Thorat B, Bansal S, Naikwadi A, Patel D. Outcomes of distal femur non-union following lateral locked plating treated with an addition of a medial locking plate and autogenous bone graft. Orthop Sports Med 2020;4:389–397.

-

E-submission

E-submission KOTA

KOTA TOTA

TOTA TOTS

TOTS

Cite

Cite