Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Fract Soc > Volume 37(1); 2024 > Article

- Original Article The Results of Intramedullary Nailing with Sliding Restriction and Dynamization Method in Treating Intertrochanteric Fractures

- Hyun Cheol Oh, Sang Hoon Park, Jae Seok Chae, Han Kook Yoon

-

Journal of The Korean Orthopaedic Trauma Association 2024;37(1):8-14.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2024.37.1.8

Published online: January 31, 2024

- 644 Views

- 12 Download

- 0 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Purpose

To evaluate the results of intramedullary nailing with sliding restriction and dynamization methods in treating intertrochanteric fractures.

Materials and Methods

From August 2016 to March 2019, patients aged 65 years and older who underwent intramedullary nailing in treating intertrochanteric fractures were enrolled in this study. The radiological and clinical results were analyzed in 49 patients who had undergone lag screw sliding re-striction and dynamization of the distal interlocking screw method.

Results

Forty-seven patients achieved union without complications (95.9%). The mean union period was 6.5 weeks (range, 6-9 weeks). Complications occurred in two patients (4.1%), including the cut through of the lag screw in one patient and varus deformity of more than 10° in the other. The preinjury mean Koval grade was 2.8 (range, 1-7). The mean was 3.3 (range, 1-7) at the final follow-up, and the mean difference was 0.5 (range, 0-2).

Conclusion

Intramedullary nailing with a sliding restriction and dynamization method for treating in-tertrochanteric fractures achieved union. The reduction achieved during surgery was maintained with good clinical results. This method is a safe and effective treatment technique for femoral intertrochanteric fractures.

Published online Jan 24, 2024.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2024.37.1.8

초록

목적

골수강내 금속정을 이용하여 수술한 고령의 대퇴부 전자간 골절에서 활강 제한 및 역동화 고정 방법을 시행하였으며 이의 치료 결과를 알아보고자 하였다.

대상 및 방법

2016년 8월부터 2019년 3월까지 대퇴부 전자간 골절로 골수강내 금속정 수술을 시행한 65세 이상 환자에서 지연나사 활강 제한과 원위 교합나사 역동화 고정을 시행한 49예를 대상으로 방사선학적 및 임상적 결과를 분석하였다.

결과

총 47명의 환자에서 합병증 없이 유합을 얻을 수 있었으며 평균 유합 기간은 6.5주(범위 6-9주)였다. 합병증은 지연나사의 골두 천공이 1명, 10° 이상의 내반 변형이 1명으로 총 2명(4.1%)의 환자에서 발생했으며 수상 전 Koval 등급은 평균 2.8 (범위 1-7)이었으며 최종 추시 시 평균 3.3 (범위 1-7), 차이는 평균 0.5 (범위 0-2)였다.

결론

골수강내 금속정 삽입술 중 시행한 활강 제한 및 역동화 고정 방법은 수술 시 이루어진 정복이 잘 유지되면서 유합을 이루었으며 이를 통해 좋은 임상적 결과를 얻을 수 있었기에 안전하고 효과적인 대퇴부 전자간 골절의 치료 방법이라 할 수 있겠다.

Abstract

Purpose

To evaluate the results of intramedullary nailing with sliding restriction and dynamization methods in treating intertrochanteric fractures.

Materials and Methods

From August 2016 to March 2019, patients aged 65 years and older who underwent intramedullary nailing in treating intertrochanteric fractures were enrolled in this study. The radiological and clinical results were analyzed in 49 patients who had undergone lag screw sliding restriction and dynamization of the distal interlocking screw method.

Results

Forty-seven patients achieved union without complications (95.9%). The mean union period was 6.5 weeks (range, 6-9 weeks). Complications occurred in two patients (4.1%), including the cut through of the lag screw in one patient and varus deformity of more than 10° in the other. The preinjury mean Koval grade was 2.8 (range, 1-7). The mean was 3.3 (range, 1-7) at the final follow-up, and the mean difference was 0.5 (range, 0-2).

Conclusion

Intramedullary nailing with a sliding restriction and dynamization method for treating intertrochanteric fractures achieved union. The reduction achieved during surgery was maintained with good clinical results. This method is a safe and effective treatment technique for femoral intertrochanteric fractures.

서론

우리나라는 평균 수명의 연장 및 노년층의 증가로 대퇴부 전자간 골절의 발생 빈도가 증가하고 있으며 조사에 의하면 2010년 기준 발생률은 인구 10만 명당 26.8명(남자 16.9명, 여자 36.8명)으로 보고된 바 있다.1) 고령의 대퇴부 전자간 골절의 치료 목표는 골절부를 안정적으로 고정하여 조기에 유합을 얻음으로써 비교적 이른 시기에 수술 전 상태로 회복시키는 것이다. 보행 능력과 일상생활 능력을 조기에 회복하는 것이 전신 합병증 및 낙상 등의 발생을 최소화할 수 있다고 보고되고 있다.2) 수술적 치료로 주로 사용하는 방법은 골수강내 금속정 고정술로 이는 최소 침습적 수술이며 지연나사(lag screw)의 활강을 허용하며 이를 통한 골절부의 압박 및 안정성을 얻을 수 있다. 비록 활강고 나사 고정술에 비해 골수강내 금속정 고정술 방법에서는 금속정이 골수강 안에 위치해 지나친 활강이 적게 일어난다고 알려져 있지만 지연나사의 뜻하지 않은 과도한 활강은 일어날 수 있다. 과도한 활강이 일어나면 고정 실패, 대퇴골두 천공 및 불유합 등과 관련이 있으며, 특히 유합이 되더라도 고관절에서 대퇴골두와 전자부 사이의 거리를 단축시키게 되고 이로 인해서 외전근의 장력 약화를 초래할 수 있어 보행 능력을 많이 떨어뜨릴 수 있다고 알려져 있다.3) 나사의 고정력에 관한 생역학적 연구에 의하면 나사에 체중부하 방향으로 주기적인 토글링(toggling) 하중을 주었을 때 받침점(fulcrum) 또는 회전 중심(center of rotation)의 위치에 따라서 시소(teeter-tooter) 움직임이나 와이퍼(wind-shield wiper) 움직임이 생길 수 있고, 받침점이 중앙부에 위치 시에 시소 움직임이 발생하게 되며 나사 주위 해면골을 압박시켜 손상을 주게 된다고 보고하고 있으며4,5) 지연나사의 과도한 활강에서도 시소 움직임이 생길 것으로 생각된다.

원하지 않는 지연나사의 과도한 활강을 제한하기 위하여 여러 방법이 제시되고 있는데, 그중 골절 정복 시 근위 골편을 원위 골편의 골수강 밖으로 정복하는 방법이 알려져 있으나6,7,8,9) 이는 정복 과정에서 추가적인 절개가 필요하며 수술 방법이 까다로워서 실제로 시행하기에 쉽지 않은 상태이다.

저자들은 대퇴부 전자간 골절로 수술을 시행한 65세 이상 환자에서 골수강내 금속정 고정술 시행 시 골절 부위 압박을 시행하여 간격을 줄인 후, 지연나사의 원하지 않는 과도한 활강을 제한하기 위한 간단한 방법으로 활강 제한 및 역동화 고정 방법을 시행하였다. 이는 국내 첫 보고로 이의 방사선학적, 임상적 결과를 분석하여 보고하고자 한다.

대상 및 방법

1. 연구 대상

2016년 8월에서 2019년 3월 사이 본원에서 대퇴부 전자간 골절로 골수강내 금속정 고정술 중 지연나사 활강 제한 및 원위 교합나사 역동화 고정 방법을 시행한 65세 이상의 환자를 대상으로 하여 후향적으로 분석을 시행하였다. 본 연구는 국민건강보험 일산병원 윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)로부터 승인을 받은 후 진행하였으며(IRB No. NHIMC2019-09-010), 후향적 의무기록 연구로 환자 서면동의는 IRB에 의해 면제 받았다.

최종 추시 기간이 12개월 이상인 환자를 대상으로 하여 의무기록을 이용해 흡연 여부, 신장, 체중, 체질량지수, 동반 기저질환 및 미국 마취과학회 분류(Classification of the American Society of Anesthesiologists, ASA)를 조사하였고 동반 기저질환은 Charlson 동반질환 지수(Charlson comorbidity index, CCI)를 이용하여 점수화하였다.

총 103명의 환자를 검토하였으며, 이 중 추적 중 사망 7예, 12개월 이상 추시가 안 된 47예를 제외하여 49명, 49예가 대상이 되었다.

수술 당시 평균 연령은 82세(범위 68-91세)였으며 남자가 9예, 여자가 40예였고 평균 추시 기간은 26개월(범위 12-42개월)이었다.

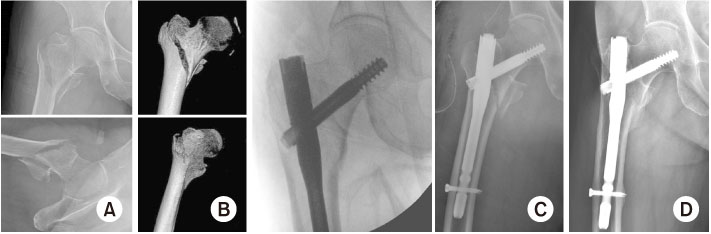

2. 수술 방법 및 재활

수술은 전신 또는 척추 마취하에 환자를 골절대 위에 앙와위로 눕혀 고정한 후 영상 증폭기 확인하에서 하퇴부를 장축으로 견인, 내회전 및 내전을 통해서 도수 정복하였다. Zimmer natural nail system cephalomedullary femoral nail (Zimmer GmbH)을 이용하여 골수강내 금속정 고정술을 실시하였으며 골수정과의 각도가 125°가 되도록 지연나사를 삽입하였고 위치는 가급적 전후면상에서 하방에, 측면상에서 중앙에 위치하도록 하였다. 지연나사 삽입 후 견인을 풀은 후에 임팩터를 이용해서 외측 피질골을 압박시켜서 골절부의 간격을 줄였으며 지연나사의 끝을 외측 피질골의 안쪽에 위치시키고 지연나사가 활강이 제한되도록 회전방지나사못(set screw)을 삽입하였다. 또한 견인을 풀면서 원위간부 골편이 근위 골편 쪽으로 이동되는 축성 활강(axial sliding)을 확인하였으며 원위 교합나사(interlocking screw)를 역동화 구멍에 삽입하여 추시상에서 추가적인 역동화(dynamization)가 이루어지도록 하였다. 이로 인하여 지연나사를 삽입한 외측 피질골이 덮이도록 하여 추가적인 지연나사의 활강이 일어나지 않도록 유도하였다(Fig. 1).

Fig. 1

(A) Illustration shows an intertrochanteric fracture. (B) An intramedullary nail was inserted, and a lag screw was then inserted along the nail zig. The tip of the lag screw was placed into the lateral cortex. (C) After releasing the traction, the compression of the fracture site was done using a nail zig and impactor, and a distal interlocking screw was then inserted into the dynamic hole. (D) Additional dynamization of the distal interlocking screw occurred, and the distal portion of the fracture was moved proximally.

술 후 다음 날부터 앉는 것을 허용하였고, 3일경부터는 배액관 제거 후에 슬관절 운동기구를 이용하여 수동적 관절 운동을 시작하였으며 대퇴 사두근 강화 훈련과 하지 직거상 운동을 가급적 조기에 시행하였다. 환자가 자발적으로 하지 근력 운동이 가능해지면 조심스럽게 휠체어 보행을 시작하면서 워커를 이용한 화장실 출입을 허용하였고, 체중부하의 증가는 수상 전 보행이 가능했던 환자에서 방사선 사진상 가골의 진행을 확인하면서 횟수와 기간을 점진적으로 늘려 나갔다.

3. 방사선학적 및 임상적 분석

고관절 전후면, 측면 영상(cross-table axial view) 및 컴퓨터 단층촬영(computed tomography, CT)을 이용하였고 골다공증에 대한 검사는 수술 후 일주일 이내에 실시했으며, 정량적 컴퓨터 단층촬영(quantitative computed tomography, QCT)을 시행하고 QCT PRO™ (Mindway; GE) 프로그램을 이용하여 골밀도를 측정하였다. 방사선적 평가는 수술 후 시행한 QCT에서 얻어진 시상면 영상을 이용해 집도의인 정형외과 전문의가 하였다. 수술 전 골절의 분류는 CT를 통하여 AO/OTA 분류 방법10)을 이용하였으며(Table 1), Fogagnolo 등11)의 분류법에 따라 수술 후 정복의 정확성을 평가하였다. CT 시상면 영상에서 해부학적(anatomical), 골수강내(intramedullary) 및 골수강외(extramedullary) 정복으로 분류하여 평가하고9) 골유합의 판정은 영상 중 최소 세 개의 피질골에서 연속성이 확인되거나 가골교가 이루어진 시기로 하였다. 지연나사의 전후면 및 측면 위치는 Cleveland index를 이용하였고12) 지연나사의 끝과 골두 관절면까지의 거리는 전후면상 정중앙에 위치한 경우는 tip apex distance (TAD)를, 하방에 위치한 경우는 calcar TAD를 이용하여 측정하였다.13) 활강 및 원위 교합나사 역동화, 유합의 시기 및 대퇴 경간 각(caput-collum-diaphyseal angle, CCD angle)의 변화 등도 평가하였다.

Table 1

Patient Demographics (n=49)

임상적 평가는 수상 전 및 최종 추시 시 보행 능력을 Koval의 분류를 이용하였다.14)

4. 통계 방법

통계 분석은 IBM SPSS 프로그램(ver. 20.0; IBM)을 사용했으며, 대응 표본 t검정(paired t-test)으로 평균비교를 하고 주요 변수 간 상관관계를 확인하기 위해 Pearson 검정을 시행하였다. 통계적 유의수준은 p값이 0.05 이하인 경우를 유의한 것으로 간주하였다.

결과

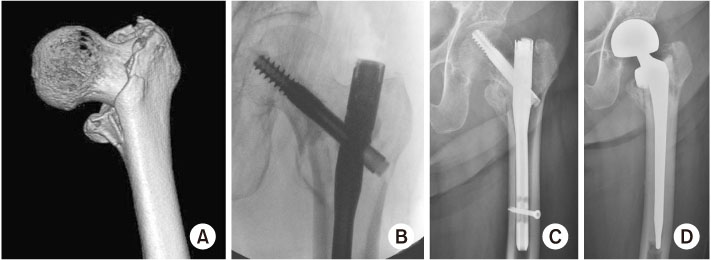

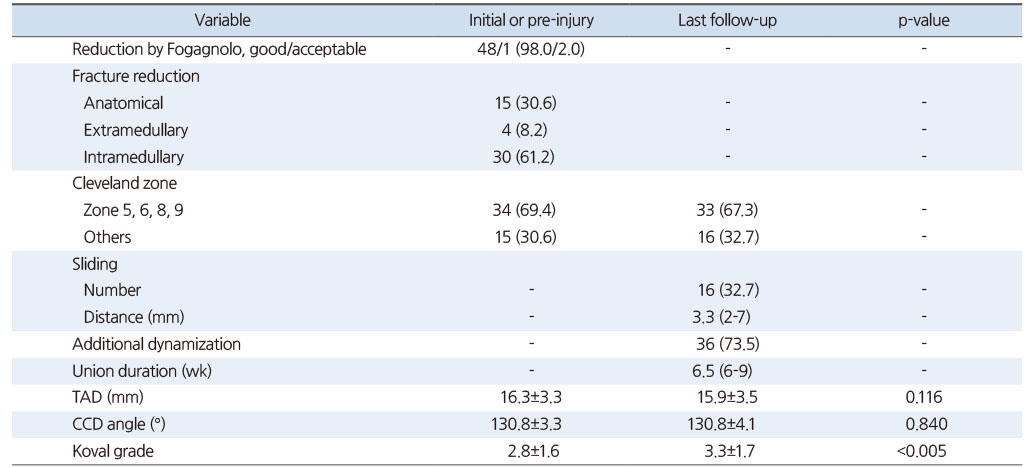

AO/OTA 분류상 안정형이 8예, 불안정형이 41예였으며 수술의 정복상태는 Fogagnolo 등11)의 분류상 48예에서 good, 1예에서 acceptable로 정복되었고 QCT 측면 영상 분석상 해부학적 정복이 15예, 골수강 외 정복이 4예, 골수강 내 정복이 30예였다. Cleveland index에 따른 지연나사의 골두 내 위치는 수술 직후 평가 시 8구역이 29예, 7구역이 14예, 5구역이 3예, 9구역이 2예, 4구역이 1예였으며 최종 추시 시 변화는 합병증이 병발한 2예에서만 변화를 보였다. TAD는 수술 직후 평균 16.3 mm (범위 10-25 mm), 최종 추시 시 평균 15.9 mm (범위 9-27 mm), 차이는 평균 0.4 mm (범위 –2-10 mm)였으며, CCD 각은 수술 직후 평균 130.8° (범위 121°-137°), 최종 추시 시 평균 130.8° (범위 116°-138°), 차이는 평균 0.1° (범위 –4°-15°)로 TAD와 CCD 각은 수술 직후와 최종 추시 시와의 비교 시 통계적으로 의미 있는 차이는 보이지 않았다. 49예 중 47예에서 합병증 없이 유합이 되었으며(95.9%) 평균 유합 기간은 6.5주(범위 6-9주)였다. 16예(32.7%)에서는 수술 과정 중 활강 제한을 시켰으나 최종 추시 시 지연나사의 활강이 확인되었고, 평균 3.3 mm (범위 2-7 mm)로 대부분 5 mm 이내로 발생했으며 원위부에서의 추가적인 역동화는 36예(73.5%)에서 일어났다(Fig. 2). 수상 전 Koval 등급은 평균 2.8 (범위 1-7), 최종 추시 시 평균 3.3(범위 1-7), 차이는 평균 0.5 (범위 0-2)였고 수상 전에 비해 최종 추시에서 85% 정도 회복했으며 통계적으로 의미 있는 차이를 보였다(Table 2). 합병증은 2예(4.1%)에서 발생했고 지연나사의 골두 천공(cut out)이 1예, 10° 이상의 내반 변형이 1예에서 생겼다(Fig. 3).

Fig. 2

A 78-year-old woman with a right-side intertrochanteric fracture. (A) The initial radiograph shows an intertrochanteric fracture. (B) Three-dimensional computed tomography shows an AO/OTA 31-A2.2 fracture. (C) Initial postoperative radiograph shows fracture fixation and good reduction. The tip of the lag screw was placed into the lateral cortex, and a distal interlocking screw was inserted into the dynamic hole. (D) A 16-month postoperative radiograph shows good union, and there is no change in the position of the lag screw and caput-collum-diaphyseal angle. As dynamization occurs, the distal fragment of fracture moved proximally and prevented the lag screw from sliding.

Fig. 3

An 82-year-old woman with a left-side intertrochanteric fracture underwent surgery using a Zimmer natural nail. She had diabetes mellitus and hepatocellular carcinoma and received chemotherapy. (A) Initial three-dimensional computed tomography shows an AO/OTA 31-A2.3 fracture. (B) Initial postoperative radiograph shows good reduction and lag screw into the lateral cortex. (C) A 100-day postoperative radiograph shows the cut out of the lag screw and varus angulation. (D) Revised to a bipolar hemiarthroplasty after removing the nail.

Table 2

Radiologic and Clinical Results (n=49)

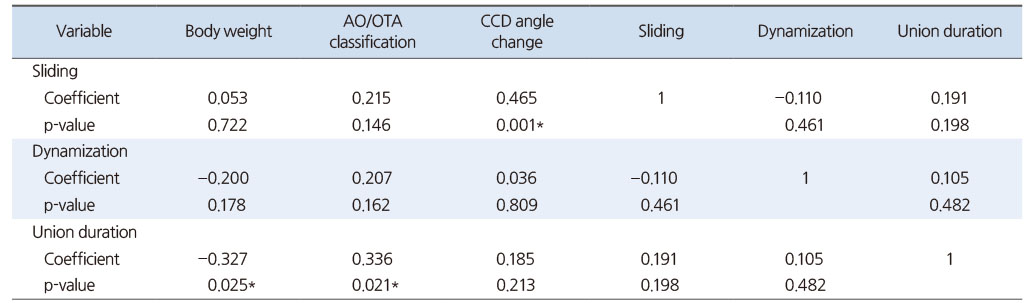

주요 변수 간 상관관계 분석에서 활강은 수술 직후와 최종 추시 시의 CCD 각도 변화와 의미 있는 상관관계를 보였는데 CCD 각의 내반 변형이 증가할수록 활강이 많이 일어나는 소견을 보였다. 유합 기간은 체중과 AO 분류와 통계적으로 의미 있는 상관관계를 보였는데 체중이 적을수록, AO 분류에 따른 중증도가 높을수록 유합 기간이 길게 나타났으며 이외의 다른 변수 간의 분석에서 의미 있는 상관관계를 보이는 경우는 없었다(Table 3).

Table 3

Correlation Results (n=47)

고찰

내고정물의 대퇴골두 천공(cut out, cut through)은 전자간 골절에서 수술과 연관된 합병증 중에서 심각한 문제로 매우 중요하며 1955년 이전에 사용되었던 일체형 금속정 판형 내 고정물(one-piece nail-plate device)의 사용 시 주로 문제가 되었다.15) 이의 대안으로 1955년 금속정이 골절부의 감입 과정에서 후방 활주함으로써 골두 천공의 가능성을 배제하고 골절부의 간격을 감소시키는 활강형 내고정물이 개발되었는데 많은 개선이 이루어져 현재까지 사용되고 있으며 이의 대표적인 것이 활강고 나사이다.16) 한편 1980년대에 감마 골수정이 소개되었는데 절개가 적은 최소 침습 방법이며 내고정물이 골수강내 위치하여 활강고 나사보다 고관절에서 지렛대 간격을 감소시키는 생역학적으로 우수한 방법으로 여러 장점이 있으나, 1세대 감마 골수정은 원위부에서의 간부 골절이 문제가 되었으며 많은 경우 17%까지 보고가 되었다. 이는 디자인의 문제로 골수정의 원위부 직경이 커서 확공을 통해서 고정하였는데 이 부위에 하중이 집중되면서 피로 골절의 빈도가 높았다. 따라서 이후에 개선된 골수강내 금속정들은 공통적으로 원위부의 직경을 감소시켜서 디자인되고 확공 없이 고정하고 있으며 이에 원위부에서 골수강 안에서의 움직임이 허용되고 있다.17) 활강고 나사나 골수강내 금속정을 이용한 고정술에서 지연나사의 활강은 골절면의 피질골이 접촉하면서 압박이 일어나면 유합의 진행에 바람직하다고 할 수 있으나, 이런 접촉이 안 되면서 과도하게 15 mm 이상 일어나게 되면 고정 실패 및 불유합과 관련이 높다고 알려져 있다.18) 지연나사의 과도한 활강은 많은 연구에서 대퇴골두 천공과 관련이 있다고 보고되고 있으며19) 전체적인 빈도는 3.2%에서 20.5%까지 보고되고 있다.20,21,22) 골수강내 금속정은 골수강 내 위치하는 골수정이 근위 골편의 이동에 버팀(buttress) 효과를 보여서 활강고 나사에서 경험하는 지나친 활강은 적다고 보고되나 Song 등23)에 의하며 골수정이 골수강 내에 위치하는 것만으로는 효과적으로 활강을 제어할 수 없다는 보고도 있다. 활강이 일어나면서 유합이 되면 대퇴 경부의 단축은 불가피하게 발생된다. 대퇴 경부의 단축이 발생하면 외전근의 장력 약화가 생기게 되며 이는 Trendelenburg 보행을 일으키고, 이로 인한 보행 능력 저하는 낙상의 위험을 높일 수 있다. 따라서 가장 이상적인 치료 결과를 위해서는 수술자가 술장에서 골절의 정복을 잘 하여야 하며, 잘 정복된 상태가 가급적 변화없이 유지되면서 유합되어야 한다.

지연나사의 활강이 많이 진행할수록 골수강 안의 골수정은 지연나사의 중앙부 쪽으로 이동하게 되고 지연나사에서 시소 움직임이 발생하게 된다. 이의 움직임은 운동 반경이 작고 이를 저항하는 나사 주위의 해면골이 상대적으로 작아서 보다 작은 힘으로도 지연나사가 움직이게 된다. 지연나사의 활강이 과도하게 지속되면 시소와 같은 움직임은 더욱 커질 것으로 생각되며 이런 움직임의 시작은 과도한 활강이라 생각되어 이를 제한하고자 하였다.

한편 활강이 일어나지 않게 되면 문제가 되는 지연나사의 골두 천공은 가급적 골절 부위에 압박을 시켜서 간격을 줄이도록 노력하였으며, 지연나사의 디자인이 과거에 비하여 많이 개선되어서 특히 나사형에서는 문제가 되지 않을 것이라 생각하였다. 저자는 고령의 전자간 골절에서 골수강내 금속정 고정술 수술 중에 지연나사 삽입 후 견인을 풀고서 골절부를 압박시켜 간격을 줄였으며, 수술 후에 지연나사가 활강이 제한되도록 회전방지 나사못을 삽입하였다. 지연나사의 외측 끝을 가급적 대퇴골 외측 피질골의 안쪽에 위치시킨 후 원위부 나사를 역동화 구멍에 고정해 대퇴골 원위부가 근위부로 이동하면서 지연나사 끝이 외측 피질골에 덮이도록 시도하였다. 49예 중에 47예(95.9%)에서 합병증 없이 유합되었으며 대퇴골두 천공은 1예(2.0%)로 매우 적게 발생했다. 지연나사의 위치 및 대퇴 경간 각이 의미 있는 변화없이 수술 시 정복한 상태가 잘 유지됨을 확인하였다. 활강은 수술 중 제한을 시켰음에도 16예(32.7%)에서 추가적으로 일어났으나 평균 3.3 mm로 대부분 5 mm 이내로 작았으며, 상관관계 분석 상에서도 발생한 활강은 대퇴 경간 각의 내반 변형 정도와 의미 있는 양의 상관관계를 보였으나 유합 기간에는 영향을 미치지 않았다. Park 등24)에 의하면 골수정 시 가이드 핀을 측면에서 변경 시에 전염각에 영향을 받으면서 이와 비례해 전후면에서 변화가 일어난다고 보고하였는데, 사용한 골수정의 디자인이 외측으로 4°, 전방으로 14° 휘어져 있는 제품으로 이를 따라서 지연나사의 활강이 일어나면서 전후면에서 대퇴경간 각이 감소하게 된 것으로 생각된다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 대조군이 없는 후향적 연구였으며, 둘째, 고령의 대퇴부 골절로 추시가 어려운 환자를 대상으로 하여 이로 인하여 대상 수가 적었으며, 셋째, 수술 후 정복의 평가로 이용한 QCT가 골밀도 측정용으로 일반적인 CT보다 해상도가 낮아 시상면에서 시행한 정복 형태의 분류에 오류가 발생할 수 있다는 단점을 보였고, 넷째, 단일 집도의가 직접 방사선적 및 임상적 평가를 시행함에 따라 관찰자 오류가 발생할 수 있다는 점 등이 제한점으로 판단된다. 따라서 향후 활강 제한 및 역동화 고정 방법에 대한 전향적인 비교 연구가 필요할 것으로 생각된다.

결론

본 연구 결과를 통해, 고령의 대퇴부 전자간 골절에서 골수강내 금속정 고정술 후 발생하는 지연나사의 과도한 활강으로 인한 문제점을 해결하기 위하여 시행된 활강 제한 및 역동화 고정 방법은 안전하고 효과적인 치료법이라 생각된다.

Financial support:None.

Conflict of interests:None.

References

-

Fracture and dislocation compendium. Orthopaedic Trauma Association Committee for Coding and Classification. J Orthop Trauma 1996;10 Suppl 1:v–ix. 1–154.

-

-

Kim HJ. Treatment of intertrochanteric fracture with compression hip screw. Hip Pelvis 1991;3:73–86.

-

E-submission

E-submission KOTA

KOTA TOTA

TOTA TOTS

TOTS

Cite

Cite