Articles

- Page Path

- HOME > J Musculoskelet Trauma > Volume 36(2); 2023 > Article

- Original Article Demographic and Radiographic Parameters as Predictors of Reduction Loss after Conservative Treatment of Distal Radius Fractures in Adults

- Kyu Jin Kim, Dae Won Shin, Seong Kee Shin

-

Journal of Musculoskeletal Trauma 2023;36(2):45-51.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2023.36.2.45

Published online: April 30, 2023

- 511 Views

- 2 Download

- 0 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Purpose

This study examined the demographic and radiological risk factors for later reduction loss of distal radius fractures treated conservatively.

Materials and Methods This study enrolled patients treated for distal radius fractures between January 2017 and December 2019. Seventy-eight patients were included in the analysis and divided into two groups. The patients who showed minimal reduction loss within an acceptable radiologic angle after initial manual reduction were classified as Group A. The patients who showed reduction loss out of an acceptable radiologic angle and finally malunited or converted to surgical treatments were classified as Group B. The patient’s age and bone marrow density were used as demographic data. The initial X-ray images were evaluated to determine the fracture type. Various radiological parameters were measured.

Results The 78-patient study cohort consisted of nine men and 69 women with a mean age of 67 years. Forty-eight cases were sorted into Group A, and 30 cases into Group B. On logistic regression analysis, the age of 80 or older was a risk factor for later fracture displacement among the demographic factors (p=0.037, odds ratio=4.937). Among the radiographic factors, the presence of distal ulnar fracture and dorsal cortical comminution were disclosed as risk factors of later displacement (p=0.049, 0.003, odds ratio=3.429, 7.196).

Conclusion When conservative management for distal radius fracture is decided in patients more than 80 years of age or accompanied by a distal ulnar fracture or with dorsal cortical comminution, the possibility of later displacement of the distal radius should be considered.

Published online Apr 17, 2023.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2023.36.2.45

초록

목적

원위 요골 골절에서 보존적 치료를 시행한 환자들을 대상으로 초기 단순 방사선 사진 및 환자의 기본 인구학적 정보를 토대로 하여 추후 골절이 정복의 소실로 진행될 것인지를 미리 예측할 수 있는 영상학적 또는 인구학적 요인들을 밝히고자 한다.

대상 및 방법

2017년 1월부터 2019년 12월까지 원위 요골 골절로 치료 받은 환자들을 대상으로 연구를 진행하였다. 총 78명의 환자들이 연구에 참여하였다. 초기 도수 정복 이후 영상학적으로 허용 가능한 범위 내에서 전위가 발생한 군을 A군,정복 후 영상학적으로 허용 가능한 범위를 벗어난 재전위가 발생한 군을 B군으로 분류하였다. 인구학적인 요인으로 나이와 골밀도를 분석하였고 초기 단순 방사선 사진을 토대로 골절의 분류를 파악하였다. 영상학적 요인으로 원위 요골의 다양한 지표들을 측정하였다.

결과

78명의 환자들의 평균 나이는 67세였다. 48명의 환자들이 A군에 속하였다. 인구학적 요인들 중 80세 이상의 고령이이차적인 정복의 소실을 유발하는 위험요인으로 분석되었다(교차비 4.937). 영상학적 요인들 중 원위 척골 골절 및 배측 피질골의 분쇄를 동반한 골절이 추후 정복 소실을 유발하는 위험인자로 분석되었다(교차비 3.429, 7.196).

결론

80세 이상의 고령 환자에서 원위 척골 골절 및 배측 분쇄를 동반한 원위 요골 골절의 경우 초기에 보존적 치료를 진행한다면 보다 신중을 기해야 할 것으로 생각된다.

Abstract

Purpose

This study examined the demographic and radiological risk factors for later reduction loss of distal radius fractures treated conservatively.

Materials and Methods

This study enrolled patients treated for distal radius fractures between January 2017 and December 2019. Seventy-eight patients were included in the analysis and divided into two groups. The patients who showed minimal reduction loss within an acceptable radiologic angle after initial manual reduction were classified as Group A. The patients who showed reduction loss out of an acceptable radiologic angle and finally malunited or converted to surgical treatments were classified as Group B. The patient’s age and bone marrow density were used as demographic data. The initial X-ray images were evaluated to determine the fracture type. Various radiological parameters were measured.

Results

The 78-patient study cohort consisted of nine men and 69 women with a mean age of 67 years. Forty-eight cases were sorted into Group A, and 30 cases into Group B. On logistic regression analysis, the age of 80 or older was a risk factor for later fracture displacement among the demographic factors (p=0.037, odds ratio=4.937). Among the radiographic factors, the presence of distal ulnar fracture and dorsal cortical comminution were disclosed as risk factors of later displacement (p=0.049, 0.003, odds ratio=3.429, 7.196).

Conclusion

When conservative management for distal radius fracture is decided in patients more than 80 years of age or accompanied by a distal ulnar fracture or with dorsal cortical comminution, the possibility of later displacement of the distal radius should be considered.

서론

원위 요골 골절은 전체 상지 골절의 17%를 차지하는 매우 흔한 골절이다.1) 수장판 잠김 금속판이 고안된 이후로 원위 요골 골절에서 수술적 치료의 타당성은 널리 인정받고 있다.2) 하지만 수술적 치료 방법은 특히 고령에서 상당한 정도의 위험성을 내포하고 있으므로 수술적 치료는 반드시 보존적 치료의 결과가 불만족스러울 것으로 예측되는 경우에만 환자에게 권유해야 한다.2)

한편, 초기 단순 방사선 영상에서 안정 골절로 판단되어 보존적 치료를 시작하였다가 차후에 정복의 소실이 발생하여 수술적 치료로 변환되는 경우도 드물지 않게 발생한다. 이러한 상황에 대비하여 보통 정형외과 의사들은 환자에게 처음부터 도수 정복 이후 정복 소실의 발생 가능성에 대해서 설명을 하지만, 일부 환자들은 이와 같은 치료 방법의 변화를 받아들이지 못하는 경우도 종종 찾아볼 수 있다.

현재까지의 연구 결과들을 고찰해 보았을 때, 원위 요골 골절에서 도수 정복 시행 이후 보존적 치료를 선택하였을 경우 추후 정복의 소실을 유발할 수 있는 위험인자에 대해서 찾아보고 임상 의사가 이러한 인자들을 숙지하는 것은 필수적이라 할 수 있다. 이러한 위험인자들을 더욱 많이 인지할수록 환자에게 초진 때부터 확실하게 치료의 방향을 제시할 수 있기 때문이다. 그동안의 연구 결과에 따르면 추후 정복의 소실을 유발하는 요인들은 고령,3,4,5,6,7) 수배측 분쇄 골절,8,9) 수배측각형성의 정도,10) 그리고 요골 단축의 정도3,5,10,11) 등이 알려져 왔다.

이와 같이 그동안 많은 연구들에서 원위 요골 골절의 초기 도수 정복 이후 재전위를 유발하는 위험인자들을 보고해 왔지만 여전히 어떤 요인들이 통계적으로 유의미한지에 대해서는 논란의 여지가 있다.12,13) 이번 연구에서는 초기 도수 정복 이후 영상학적으로 허용 가능한 범위 내에서 전위를 보인 환 자와 그렇지 못한 환자의 인구학적 및 영상학적 요인들을 비교, 분석함으로써 골절의 정복 소실을 유발하는 예측인자를 찾아보고자 하는 데 그 목적을 두고 있다. 더불어 이전 연구에서는 다루어지지 않았던 새로운 영상학적 지표들(예: 원위 골편의 요측 및 전후방 전위 정도[radial and anteroposterior translation of distal fragment], 배측 피질골 파절 각도[dorsal cortical break angle])과 정복 소실의 관계를 알아보고자 하였다.

대상 및 방법

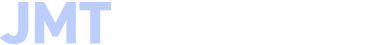

이 연구는 후향적으로 진행되었다. 2017년 1월부터 2019년 12월까지 본원에서 원위 요골 골절로 치료를 받았고 3개월 이상 추시 관찰이 가능했던 환자들을 대상으로 연구를 진행하였다. 원위 요골 골절 환자를 파악하기 위해 단일 기관의 환자 정보가 사용되었으며, 연구에 포함된 환자들의 조건은 (1) 35세 이상, (2) 골절의 초기 치료를 보존적 치료로 시작, (3) 도수 정복 이후 원위 요골의 영상학적 인자들이 허용 가능한 범위 이내, (4) 폐쇄성 골절, (5) 관절 내 침범 골절의 경우 step off가 2 mm 이내, (6) 동측 상지에서 원위 척골 골절을 제외한 동반된 손상 부위가 없는 경우, (7) 도수 정복 전후, 수상 후 2주, 6주, 3개월째 단순 방사선 사진 촬영을 완료한 경우를 만족한 환자들로 하였다. 환자의 나이, 성별, 그리고 골밀도 정도 및 임상 증상을 파악하기 위해 환자의 의학 기록을 열람하여 총 78명의 환자들이 본 연구에 포함되었다. 78명의 환자들 중 추시 기간 내에 별다른 임상적인 문제 없이 방사선학적으로 허용 가능한 범위 내에서 골유합을 얻은 경우를 A군으로 분류하였다. 그리고 방사선학적으로 허용 가능한 범위를 벗어난 정복 소실을 보이면서 임상적으로도 추시 기간 동안 지속적인 통증 및 관절 운동의 제한을 보인 환자들을 B군으로 지정하였다. ‘원위 요골 골절에서 정복 소실의 허용 가능한 영상학적 각도’에 대해서 고찰한 다른 연구들을 참고하여 A군과 B군을 분류하는 데 참고하였다(Table 1).14,15,16,17)

Table 1

Radiographic Parameters Constituting Acceptable Alignment

초기 단순 방사선 사진에서 전위를 보였던 모든 골절들은 도수 정복을 시행하였고 이후 2주 동안 sugar-tong splint를 착용하였다. 단순 방사선 촬영을 실시하여 정복이 유지되는 경우 단상지 석고붕대 고정을 4주간 실시하였다. 석고붕대 고정을 실시하는 동안 매주마다 단순 방사선 촬영을 시행하여 정복의 유지 여부를 확인하였다. 초기 단순 방사선 사진을 토대로 골절의 AO 분류를 확인하였다. 도수 정복 전과 도수 정복 후, 그리고 수상 후 2주, 6주, 3개월째 다양한 영상학적 인자들(요골 경사[radial inclination], 요골 길이[radial length], 수장측 경사[volar tilt], 요측 전위 정도[radial translation], 전후방 전위 정도[anteroposterior translation], 배측 피질골 파절 각도, 배측 피질골 분쇄[dorsal cortex comminution], 동반된 원위 척골 골절[the confounding distal ulnar fracture])을 측정하였다.

도수 정복 이후 측정한 원위 요골의 영상학적 인자들이 ‘허용 가능한 각도’의 범위일 경우에만 보존적 치료를 시작하였다. 요측 전위 정도는 손목의 전후방 X-ray 사진에서 원위 요골 골편의 요측 이동 정도를 의미한다(Fig. 1). 전후방 전위 정도는 손목의 측방 X-ray 사진에서 원위 요골 골편의 전후방 이동 정도를 의미한다(Fig. 2). 배측 피질골 파절 각도는 원위 요골 골편의 후방 피질골과 요골의 장축이 이루는 각도라고 정의하였다. 배측의 분쇄가 심한 경우에는 단순 방사선 영상에서 가장 뚜렷하게 관찰되는 후방 피질골을 기준으로 각도를 측정하였다(Fig. 3). 수배측 분쇄 골절은 측방 X-ray 사진에서 원위 요골의 수배측에 별개의 골절편(free-floating bony fragment)이 존재하는 경우로 정의하였다(Fig. 4).18) 모든 영상학적 인자들은 도수 정복 전의 초기 단순 방사선 사진 또는 컴퓨터 단층촬영 영상을 토대로 측정되었다. 본 연구는 본원 기관생명윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 승인(IRB No. 2022-01-013)을 받아 시행한 연구로, IRB에 의해 환자 서면동의서 획득은 면제되었다.

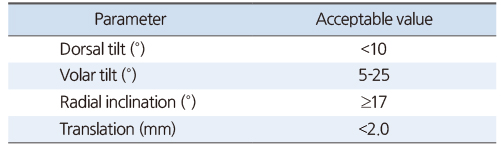

Fig. 1

Radial translation is defined as the distance of the radial side movement of the distal fragment in the anteroposterior radiograph of the wrist. The black lines are perpendicular lines that pass the most ulnar point of the radial cortex of the distal fragment and the most radial point of the radial cortex of the proximal fragment. A double-headed arrow indicates the radial translation.

Fig. 2

Anteroposterior translation is defined as the distance of the anteroposterior side movement of the distal fragment in the lateral X-ray of the wrist. The black lines are perpendicular lines that pass the most dorsal point of the volar cortex of the distal fragment and the most volar point of the volar cortex of the proximal fragment. A double-headed arrow indicates the anteroposterior translation.

Fig. 3

Dorsal cortical break angle is defined as the degree between the posterior cortex of the distal fragments and the long axis of the radial shaft.

Fig. 4

Lateral radiograph shows a free-floating fragment at the dorsal metaphyseal cortex, indicating dorsal comminution.

통계분석 방법은 다음과 같다. 연속 변수에 대해서는 평균치(범위)로 기술하였고 범주형 변수에 대해서는 수치(백분율)로 기술하였다. 두 군 간 통계적 차이는 연속 변수의 경우는 Mann–Whitney test를 사용하였고 범주형 변수의 경우는 선형 대 선형 결합(linear-by-linear association) 또는 χ2 검정을 시행하였다. 두 군 간 통계적인 차이를 보이는 인자들에 대해서는 추가로 회귀분석을 실시하여 위험인자를 파악하였다. 환자의 나이는 연속 변수 및 60세 미만, 60-69세, 70-79세, 80세 이상의 구간으로 나누어 범주형 변수로도 조사하였다. 영상학적 수치의 측정은 통신저자를 제외한 두 명의 연구자가 독립적으로 시행하였다. 각각의 연구자는 환자의 임상 증상에 대한 사전 정보를 알지 못한 상태에서 측정을 시행하였다. 모든 통계분석은 IBM SPSS Statistics 프로그램(ver. 21.0; IBM, Armonk, NY, USA)을 사용하였으며, p<0.05일 경우 통계적으로 유의미하다고 정의하였다.

결과

총 78명의 환자들 중 남성은 9명, 여성은 69명이었다. 환자들의 평균 나이는 67세(범위 37-94세)였으며 평균 추시 기간은 5.5개월(범위 3-37개월)이었다. 48명의 환자들이 A군으로 분류되었고 30명의 환자들이 B군으로 분류되었다. B군의 환자들 중 6명은 추후 수술적 치료로 전환되었고 나머지 24명은 수술적 치료를 거부하거나 동반된 내과적 기저질환으로 수술이 불가하여 최종 추시에서 부정유합으로 진행됨을 확인하였다.

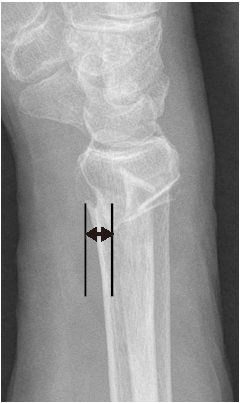

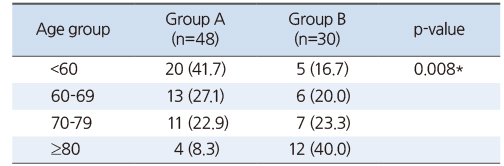

여러 가지 인구학적 인자들 중 환자의 평균 나이가 두 군 사이에서 유의미한 차이를 나타내었다(A군: 63.9세, B군: 72.2세, p=0.004; Table 2). 환자의 나이를 구간별로 조사한 결과 A군에서는 60세 미만이 20명, 60-69세가 13명, 70-79세가 11명, 80세 이상이 4명이었다. B군에서는 60세 미만이 5명, 60-69세가 6명, 70-79세가 7명, 80세 이상이 12명이었다(p=0.008; Table 3).

Table 2

Demographic Parameters Concerning the Failure of Conservative Treatment (n=78)

Table 3

Data Concerning Ages Are Divided into Sections (n=78)

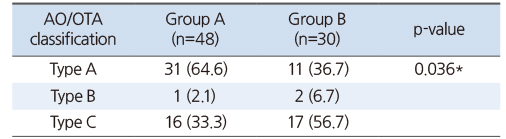

AO 분류에 따르면, A군에서 A형은 31명(64.6%), B형은 1명(2.1%), C형은 16명(33.3%)으로 분류되었다. B군에서 A형은 11명(36.7%), B형은 2명(6.7%), C형은 17명(56.7%)으로 분류되었다. 이와 같은 분류의 차이는 통계적으로 유의미하게 나타났다(p=0.036; Table 4).

Table 4

Data Concerning Fracture Classification (AO Fracture and Dislocation) (n=78)

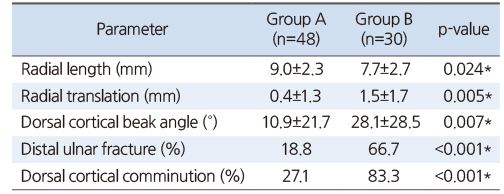

두 군 사이의 영상학적 인자들 중 요골 길이(p=0.024), 요측 전위 정도(p=0.005), 배측 피질골 파절 각도(p=0.007), 원위 척골 골절의 유무(p<0.001), 수배측 피질골 분쇄의 유무(p<0.001)가 통계적으로 유의미한 차이를 나타내었다(Table 5).

Table 5

Radiographic Parameters Concerning the Failure of Conservative Treatment (n=78)

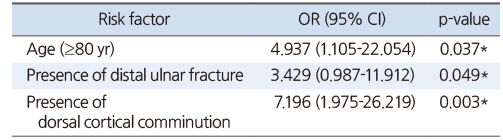

두 군 사이에 유의미한 차이를 보였던 여러 인자들을 대상으로 회귀분석을 시행한 결과 80세 이상의 고령, 동반된 원위 척골 골절 및 수배측 피질골 분쇄의 유무가 추후 정복의 소실을 가져올 수 있는 위험인자로 밝혀졌다(Table 6).

Table 6

Factors Associated with Later Displacement on Logistic Regression Analysis

고찰

수장측 잠김 금속판이 고안된 이후로 원위 요골 골절에서 수술적 치료는 타당한 치료 방법 중의 하나로 널리 받아들여지고 있다. 하지만 이전의 많은 연구 결과에서 보여지듯, 수술적 치료의 방법이 장기적으로 더 나은 결과를 보일지에 대해서는 아직 논란의 여지가 있다.19) 실제 임상에서 고령의 원위 요골 골절 환자를 진료할 때 치료의 방향을 결정하기가 애매한 골절의 양상을 종종 마주칠 때가 있다. 따라서 원위 요골 골절의 치료를 계획할 때 초기 단순 방사선 영상과 환자의 기본 인구학적 정보를 토대로 추후 정복의 소실을 유발할 수 있는 위험인자들을 인지하는 것은 필수적이다. 이러한 정보를 토대로 초기 치료의 방향을 결정할 수 있다.

그동안 많은 연구에서 도수 정복 이후 정복의 소실을 유발하는 위험요소에 대해 다루어져 왔다. Makhni 등20)은 60세 이상의 나이가 정복의 소실을 유발하는 위험요소라고 보고한 바 있다. 그 이외에도 많은 연구에서 고령은 정복 소실의 위험인자로 보고되었다.3,4,5,6,7,17) 이번 연구에서도 이전의 연구와 마찬가지로 보존적 치료에 실패한 군에서 평균 연령이 유의미하게 높았다(p=0.006). 특히 본 연구에서는 환자의 연령을 구간별로 분류하여 조사하였고 80세 이상의 초고령에서 정복의 소실을 유발할 위험이 높은 것으로 나타났다.

도수 정복 이전 초기 골절의 전위 정도 역시 이차적인 정복의 소실을 유발하는 위험인자로 거론되어 왔다.17) Jenkins21)는 radial angle과 radial length의 만성적인 붕괴의 정도는 오직 초기 골절의 변형에 의해서만 결정된다고 보고하였다. 이전의 연구 결과와 비슷하게 본 연구에서도 두 군 사이에 유의미한 골절의 분류의 차이가 있었다. A군에서는 AO 분류 A형에 해당하는 골절의 양상이 비교적 높은 점유율을 보였고 B군에서는 AO 분류 C형이 높은 점유율을 보였다. 그러나 회귀분석 결과 골절의 분류가 정복의 소실을 유발하는 위험요인으로는 밝혀지지 않아서 향후 추가적인 연구가 필요하다고 생각된다.

본 연구에서 수배측 피질골 분쇄 및 원위 척골 골절의 동반은 두 군 사이에서 유의미한 차이를 보였을 뿐만 아니라(p<0.001, p<0.001), 이차적인 전위를 유발할 수 있는 위험인자로 나타났다. Lafontaine 등22)은 수배측 분쇄 골절, 요수근 관절을 침범하는 관절 내 골절, 그리고 동반된 원위 척골의 골절이 원위 요골 골절에서 이차적인 전위를 유발하는 위험인자로 보고한 바 있다. Wadsten 등23)은 수장측, 수배측 피질골의 분쇄 골절이 모두 이차적인 전위를 유발하는 위험인자라고 보고하였다. 하지만 Jung 등17)의 연구에 의하면 수배측 피질골의 분쇄는 이차적인 골절의 전위에 직접적인 영향을 주지 않는다고 보고하여 일부 논란의 여지가 있었다고 볼 수 있으나, 본 연구에서는 수배측 피질골의 분쇄가 이차적인 골절의 전위에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 비록 소아 원위 요골 골절을 대상으로 시행한 연구지만 Sharma 등24)은 수배측 피질골의 분쇄를 전위의 위험인자로 보고한 바 있다. 그 이외에 Leone 등25)은 동반된 원위 척골 경상 돌기의 골절은 이차적인 전위의 위험인자가 아니라고 보고한 바 있다.

아울러 본 연구에서는 배측 피질골 파절 각도라는 새로운 영상학적 지표를 고안하여 측정하였다. 그동안 몇몇 연구에서 원위 요골의 수장측 피질골이 수배측에 비해서 원위 요골 골절의 안정성에 더 중요하다는 보고들이 발표된 바 있다.26) 본 연구의 저자들은 수배측 피질골 역시 안정성에 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 원위 골편의 수배측 피질골과 요골의 장축이 이루는 각형성이 심할수록 이차적인 해면골의 붕괴를 유발할 것이라는 가정하에 배측 피질골 파절 각도를 측정하였으나 두 군 간 통계적으로 유의미한 차이는 보이지 않았다.

이번 연구는 몇 가지 제한점을 가지고 있다. 첫 번째로 상대적으로 적은 수의 환자들이 본 연구에 포함되었다. 두 번째로 평균 추시 기간이 비교적 짧았다(5.5개월). 세 번째로 관절 외 골절 및 관절 내 골절을 모두 포함시킴으로써 이질적인(heterogeneous) 골절의 양상을 유도하였다. 마지막으로 본 연구에서 새로운 지표로 거론된 배측 피질골 파절 각도의 경우에는 배측의 분쇄가 심한 경우 단순 방사선 영상에서 가장 뚜렷하게 드러나는 후방 피질골을 기준으로 측정하였는데 이러한 측정 방법은 분쇄가 매우 심할 경우에는 다소 부정확할 가능성이 있다. 그러나 후방 피질골의 파악이 불가능할 정도의 심한 분쇄를 보이는 경우는 대개 초기부터 수술적 치료로 진행되었으며 실제로 본 연구에서는 전 예에서 파악이 가능하였다.

결론

정형외과 의사들은 80세 이상의 고령의 환자에서 원위 척골 골절 및 수배측 분쇄 골절을 동반하는 원위 요골 골절의 경우 초기 보존적 치료의 시행에 있어서 보다 더 신중하게 결정할 필요가 있을 것으로 생각된다.

Financial support:None.

Conflict of interests:None.

References

-

Handoll HH, Madhok R. Surgical interventions for treating distal radial fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2003;3:CD003209

-

E-submission

E-submission KOTA

KOTA TOTA

TOTA TOTS

TOTS

Cite

Cite