Articles

- Page Path

- HOME > J Musculoskelet Trauma > Volume 35(1); 2022 > Article

- Original Article Surgical Treatment of AO/OTA 33-C Intra-Articular Distal Femoral Fractures through Parapatellar Approach

- Suk Kyu Choo, Sung Tan Cho, Hyoung Keun Oh

-

Journal of Musculoskeletal Trauma 2022;35(1):1-8.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2022.35.1.1

Published online: January 31, 2022

- 531 Views

- 5 Download

- 0 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Purpose

To report the surgical results of the parapatellar approach for AO/OTA 33-C distal femoral intra-articular fractures.

Materials and Methods

Twenty-one patients with AO/OTA 33-C distal femoral intra-articular fracture were included. There were 11 cases of C2 and 10 cases of C3 fractures. The time of union and the coronal alignment were radiographically investigated. The complications related to surgery were clinically investigated, and a functional evaluation using the range of motion and Oxford knee score was performed to compare the surgical results according to fracture classification.

Results

In all cases, sufficient articular exposure and anatomical reduction were achieved with the parapatellar approach. No cases of coronal malalignment, loss of reduction, and plate failure were noted. On the other hand, in four cases (19.0%), an autogenous bone graft was performed due to delayed union on the meta-diaphyseal fracture site. There were no differences in the radiological and clinical outcomes of the C2 and C3 fractures. The knee joint pain and Oxford knee score were poorer in the delayed union group than the normal union group.

Conclusion

The parapatellar approach is useful for achieving an anatomical reduction of the articular surface of the distal femur and minimally invasive plating technique. Although satisfactory surgical results could be obtained regardless of the degree of articular comminution, a study of the risk factors of delayed metaphyseal fusion may be necessary.

Published online Jan 25, 2022.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2022.35.1.1

초록

목적

AO/OTA 분류 33-C형 원위 대퇴골 관절내 골절에 대한 슬개주위 도달법의 수술적 치료 결과를 보고하고자 한다.

대상 및 방법

AO/OTA 분류 33-C형 원위 대퇴골 관절내 골절로 치료한 21명의 환자를 대상으로 하였으며, C2형 11예, C3형 10예였다. 방사선적으로 골유합 시기, 관상면상의 하지 정렬 등을 조사하였고, Oxford knee score 등으로 기능적 평가를 시행하여 골절 분류에 따른 치료 결과를 비교하였다.

결과

전 예에서 관절면의 충분한 노출 및 해부학적 정복을 얻을 수 있었으나, 4예(19.0%)에서 골간단부 골절의 지연 유합으로 자가골 이식술이 필요하였다. 지연 유합군에서 정상 골유합군에 비하여 슬관절의 통증 및 Oxford knee score가 불량하였다. C2형과 C3형 골절의 방사선적 및 임상적 치료 결과의 차이는 없었다.

결론

원위 대퇴골 관절내 골절에서 슬개주위 도달법은 관절면의 해부학적 정복과 최소 침습적 금속판 내고정술에 유용하다. 관절면 분쇄 정도와 상관없이 양호한 치료 결과를 얻을 수 있었으나 골간단부 지연 유합의 위험 요소에 대한 연구가 필요하다.

Abstract

Purpose

To report the surgical results of the parapatellar approach for AO/OTA 33-C distal femoral intra-articular fractures.

Materials and Methods

Twenty-one patients with AO/OTA 33-C distal femoral intra-articular fracture were included. There were 11 cases of C2 and 10 cases of C3 fractures. The time of union and the coronal alignment were radiographically investigated. The complications related to surgery were clinically investigated, and a functional evaluation using the range of motion and Oxford knee score was performed to compare the surgical results according to fracture classification.

Results

In all cases, sufficient articular exposure and anatomical reduction were achieved with the parapatellar approach. No cases of coronal malalignment, loss of reduction, and plate failure were noted. On the other hand, in four cases (19.0%), an autogenous bone graft was performed due to delayed union on the meta-diaphyseal fracture site. There were no differences in the radiological and clinical outcomes of the C2 and C3 fractures. The knee joint pain and Oxford knee score were poorer in the delayed union group than the normal union group.

Conclusion

The parapatellar approach is useful for achieving an anatomical reduction of the articular surface of the distal femur and minimally invasive plating technique. Although satisfactory surgical results could be obtained regardless of the degree of articular comminution, a study of the risk factors of delayed metaphyseal fusion may be necessary.

서론

원위 대퇴골 관절내 골절은 고령의 환자에서는 저에너지 손상으로 발생하나 젊은 성인의 경우에는 교통 사고, 낙상 등의 고에너지 손상으로 발생하는 경우가 많다.1)

일반적인 관절면 골절과 마찬가지로 원위 대퇴골 관절내 골절의 경우도 관절면의 해부학적 정복과 조기 관절 운동을 허용할 수 있는 안정적인 내고정이 수술적 치료 원칙이다.2,3) 관절면 정복을 위한 수술적 접근법은 주위 연부 조직의 손상을 최소화하면서도 골절의 정복 및 내고정을 위한 충분한 시야를 확보하는 것이 중요하며, 원위 대퇴골 관절내 골절에서는 직접적인 외측 접근법, 경골 조면부 절골술, 슬개주위 도달법 등이 사용되어 왔다. 원위 대퇴골 관절내 골절에서는 골간단부에도 분쇄가 동반되는 경우가 흔하여 관절내 골절을 노출하기 위하여 과도한 연부 조직의 박리를 시행하는 경우에 골간단부의 혈행을 저해하여 술 후 감염, 불유합, 내고정의 실패 등이 발생할 가능성이 높아진다.4,5)

최근에는 골간단부의 직접적인 노출을 피하면서 관절면의 노출이 용이한 슬개주위 도달법이 널리 사용되고 있으며, 이는 해부학적 모양의 잠김 금속판의 개발과 최소 침습적 금속판 고정술의 술기가 발달하면서 원위 대퇴골 관절내 골절의 수술적 치료에서 대표적인 접근법으로 여겨지고 있다.6,7)

저자들은 원위 대퇴골 관절내 골절에서 슬개주위 도달법(parapatellar approach)을 이용하여 잠김 금속판 내고정으로 수술적 치료를 시행한 환자를 대상으로 골절 형태에 따른 수술적 치료 결과와 저자의 임상 경험을 보고하고자 한다.

대상 및 방법

1. 연구대상

2010년 1월부터 2019년 1월까지 본원에서 AO/OTA 분류 33-C형 원위 대퇴골 관절내 골절에 대하여 슬개주위 도달법으로 골절의 정복 및 내고정 후 잠김 금속판(locking plate)으로 최소 침습적 금속판 내고정술(minimally invasive plate osteosynthesis, MIPO)을 시행한 환자 중 골유합 후 하지 정렬 상태에 대한 방사선적 평가를 위하여 최소 12개월 이상 임상 및 방사선 평가가 가능하였던 환자를 대상으로 하였다.

임상적 결과에 영향을 미칠 수 있는 동측 경골 관절내 골절이 동반된 경우, 슬관절에 Kellgren–Lawrence8) 3기 이상의 진행된 골관절염이 동반된 경우, 수술 전 독립 보행이 어려웠던 고령의 환자, 잠김 금속판 외의 다른 내고정물을 사용한 경우, 12개월 미만으로 추시된 환자 등은 연구 대상에서 제외하였다.

본 연구는 본원 기관생명윤리위원회의 승인(IRB No. 2021-09-026-001)을 받아 시행한 후향적 연구로, IRB에 의해 환자 서면동의서 획득은 면제되었다.

총 42명의 대상 환자 중 제외 기준으로 본 연구는 21명의 환자를 대상으로 하였으며, 평균 방사선 추시 기간은 31개월(범위 12-78개월)이었다.

환자의 평균 연령은 48.5세(범위 23-81세)로 남자 16명, 여자 5명이었다. 70세 이상의 고령 환자는 여자 3명(범위 75-81세)으로 골밀도 검사에서 평균 T 점수는 –4.3점(범위 2.5-5.6점)이었다.

수상 기전은 교통사고 12예, 추락 사고 6예, 미끄러짐 3예로 고에너지 손상으로 발생한 경우가 많았다. 21명의 환자 중 16명(76.2%)에서 골반골 및 타부위의 골절이 동반되었으며, Gustilo–Anderson 분류상 제1형 개방성 골절은 5예(23.8%)였다.

AO/OTA 골절 분류상 대퇴슬개 관절면의 과간 단순 골절(intercondylar fracture)인 C2형 11예, 관절면 분쇄형인 C3형은 10예였다. C3형 10예 중 7예는 대퇴슬개 관절면의 과간 골절 외에 관상면상 골절(Hoffa fracture)이 동반된 경우였으며, 3예는 대퇴슬개 관절면의 분쇄가 심한 경우였다.

AO/OTA 골절 분류의 C3형에서 C2군에 비하여 환자의 연령이 젊고 고에너지 손상으로 발생하여 동반 손상의 빈도가 높았으나 통계적 차이는 없었다(Table 1).

Table 1

Demographic Data between the AO C2 and C3 Groups

수술은 전 예에서 단일 술자(H.K.O.)가 시행하였고, 4예(19.0%)에서는 동반된 손상이 심각하여 즉각적인 내고정이 어려워 임시 외고정술이 필요하였으며, 수상일로부터 평균 4.1일(범위 1-26일) 후에 시행하였다.

금속판은 12예는 잠김 압박 금속판(locking compression plate in distal femur, LCP-DF; Synthes, Oberdorf, Switzerland)을, 9예는 polyaxial locking Non-Contact-Bridging-plate Distal-Femur (NCB-DF® Zimmer, Winterthur, Switzerland)를 사용하였다. 금속판의 길이는 골절의 형태 및 골간단부 분쇄 범위에 따라 평균 9.7 hole (범위 7-13 hole) 길이의 금속판을 사용하였으며, 대퇴골의 만곡 정도에 따라 금속판을 성형(prebending)하였다.

2. 수술 방법 및 재활

환자를 전신 마취하에 앙와위로 방사선 투과 수술대에 위치하였으며, 수상 부위 둔부 하방에 bump를 위치시켜 근위대퇴 골편이 외회전되지 않도록 하였다. 대퇴골 원위부 골절이 후방 굴곡되지 않도록 적절한 두께의 bump를 위치시켜 슬관절을 굴곡시켰으며, 근위 경골에 수술 중 골격 견인을 시행하여 하지 길이를 유지할 수 있도록 준비하였다.

원위 대퇴골 관절면 정복을 위한 수술적 접근법은 관절면 분쇄 양상에 따라 21예 중 17예에서는 외측 슬개주위 도달법(lateral parapatellar approach)을 이용하였으며, 수술 전 내과의 관상면상 분쇄 골편의 정복이 용이하지 않을 것으로 판단되었던 4예에서는 내측 슬개주위 도달법(medial parapatellar approach)을 이용하였다. 대퇴사두근에서 시작하여 슬개골을 따라 슬개 인대까지 박리하였으며, 골간단부의 골편이 과도하게 노출되지 않도록 주의하였다. 적절한 박리로 관절면을 노출시킨 후 정복 겸자 및 Schanz pin 등을 이용하여 관절면을 직접 정복하였다.

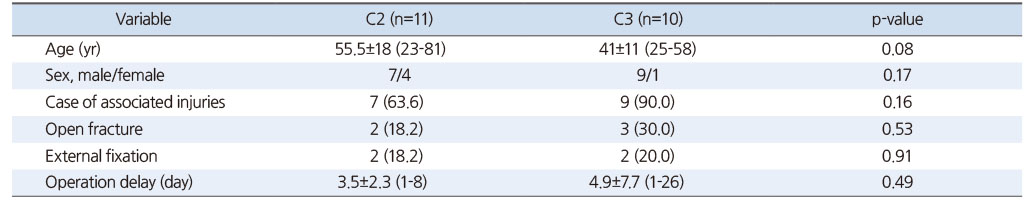

관절면의 해부학적 정복 후 K-강선으로 임시 고정을 시행하였고 정복 겸자로 골절면의 압박을 유지한 상태에서 확정적인 금속판 고정 위치를 고려하여 외측으로부터 3.5 mm 피질골 나사못 고정을 시행하였다. 관상면상의 골절(Hoffa fracture)이 동반된 경우 슬관절을 좀 더 굴곡시켜 경골 관절면에 간섭된 골편의 정복을 용이하게 하였다. 관상면상의 골절을 정복 후에 대퇴슬개 관절연골을 손상시키지 않도록 관절연골의 직상방에서 골절면에 수직인 전후방 방향으로 3.5 mm 피질골 나사못으로 고정하였다(Fig. 1).

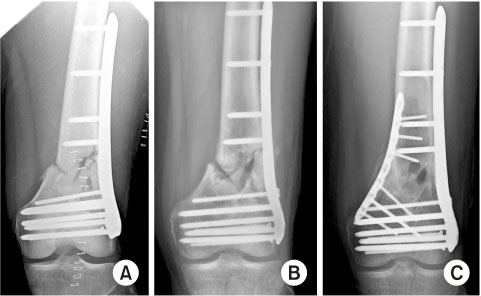

Fig. 1

(A) Preoperative anteroposterior and lateral plain X-ray show comminuted distal femoral fracture with Hoffa fracture on the medial and lateral femoral condyle. (B) Intraoperative fluoroscopic image showing articular reconstruction with 3.5 mm cortical screws. (C) Locking compression plate was used for definite fracture fixation with a minimally invasive technique.

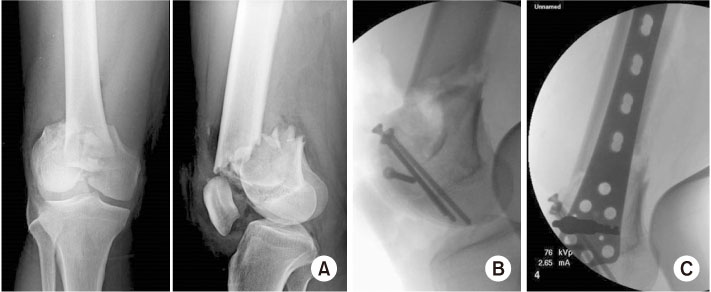

원위 대퇴골 관절면의 고정 후에 원위 대퇴골용 잠김 금속판을 이용하여 확정 고정을 시행하였다. 외측 슬개주위 도달법을 이용한 경우 이미 노출된 대퇴골 원위부 피질골을 따라 대퇴골 간부로 근막하로 금속판을 삽입하였다. 내측 슬개주위 도달법을 이용한 경우에는 슬개골 주위 절개창을 임시 봉합 후에 피부절개창을 확장하여 외측으로 도달 후 대퇴근막 장근(tensor fascia lata)을 부분 절개 후 금속판을 삽입하였다(Fig. 2).

Fig. 2

(A) Through the medial parapatellar approach, distal femoral condylar fracture was exposed. (B) After the reconstruction of the articular segment, a locking plate could be inserted through the submuscular tunnel.

골간단부 골절의 범위에 따라 충분한 길이의 금속판을 선택하였으며, 최소 침습적 금속판 골유합술의 술기에 따라 해부학적 모양의 금속판을 이용한 골간단부 골절의 간접 정복과 유연성 내고정(flexible fixation)을 시행하였다.

전 예에서 수술 후 2-3일 내에 슬관절의 관절 운동 범위 회복을 위한 운동을 시작하였다. 내고정의 안정성에 따라 보행기나 목발을 이용한 부분 체중부하를 허용하였으며, 방사선 추시에서 가골의 형성 정도에 따라 체중부하를 점진적으로 증가시켰다.

3. 연구 방법

방사선적 평가는 단순 방사선 사진으로 수술 후 관절면의 정복 상태와 골유합 시기를 확인하였다. 골유합은 임상적으로 골절부 압통 및 가성 운동이 없으며, 완전 체중부하 시 동통이 없고 방사선 전후면 및 측면 사진상 3개 이상의 피질골에 가골 형성이 연결된 경우로 정의하였다. 수술 후 6개월 이상 경과 후에도 골유합의 진행이 없는 경우는 지연 유합으로 정의하였다.

관상면상 하지 정렬은 스캐노그램에서 해부학적 축과 mechanical lateral distal femoral angle (mLDFA)을 측정하였으며, 건측과 비교하여 5도 이상의 차이가 있는 경우를 부정 정렬로 정의하였다. 외상 후 골관절염의 여부는 건측과 비교하여 Kellgren–Lawrence system8)으로 평가하였다.

임상적 평가는 visual analogue scale 척도로 슬관절의 통증이 없는 1점에서 극심한 통증이 있는 10점으로 평가하였으며, 최종 임상 추시에서 슬관절 운동 범위를 측정하였다. Oxford knee score9)를 이용하여 최종 추시에서 슬관절의 기능적 결과에 대한 설문 조사를 하였으며, 수술과 관련한 합병증을 조사하였다.

AO/OTA 분류에 따라 원위 대퇴골 관절면 골절 형태를 C2군과 C3군으로 구분하여 방사선적 및 임상적 결과의 차이를 Mann–Whitney 검정을 이용하여 비교하였다.

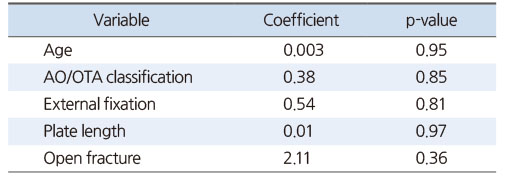

환자의 연령, 골절 분류, 외고정 유무, 개방성 유무 및 금속판 길이 등이 골유합에 미치는 영향은 다변량 이분형 로지스틱 회귀 모형을 만들어 정상 골유합군과 비교하여 지연 유합군의 위험 인자를 분석하였다.

4. 통계 분석

통계 분석은 IBM SPSS Statistics 프로그램(ver. 22; IBM, Armonk, NY, USA)을 사용하였으며, p-value가 0.05 이하인 경우를 통계적 유의성이 있는 것으로 평가하였다.

결과

슬개주위 도달법으로 원위 대퇴골 관절면의 충분한 노출을 얻을 수 있었으며, 수술 후 방사선 사진에서는 전 예에서 관절면의 해부학적 정복을 보였다. 최종 추시상 정복된 관절면의 전위와 관절 간격 협소 등 외상 후 골관절염(posttraumatic arthritis)이 발생한 경우는 없었다.

총 21명의 환자 중 4예(19.0%)에서 골간단부 골절의 지연 유합이 발생하였으며, AO/OTA 분류 C2형 2예(18.2%), C3형 2예(20.0%)에서 지연 유합이 발생하였다. 지연 유합의 위험 요소로 환자의 연령, 골절 분류, 외고정 유무, 개방성 유무 및 금속판 길이 등과 지연 유합과의 통계적 유의성은 없었다(Table 2). 4예의 지연 유합에 대한 부가적인 수술적인 치료는 평균 26주(범위 20-36주)에 원위 대퇴골 내측 접근법으로 부가적인 금속판 내고정과 자가골 이식술을 시행하였으며, 최종 추시상 전 예에서 골유합을 얻을 수 있었다.

Table 2

Selected Variables according to the Result of the Stepwise Method of Multiple Logistic Regression

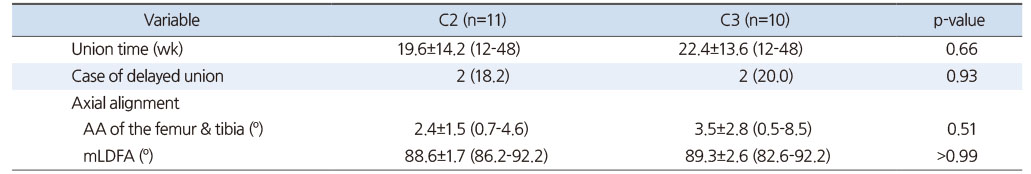

골절 분류에 따른 골유합 기간은 최종 추시에서 C2형은 평균 19.6주(범위 12-48주), C3형은 22.4주(범위 12-48주)로 C3형에서 골유합 기간이 길었으나 통계적 차이는 없었다(Table 3).

Table 3

Radiographic Results between the AO C2 and C3 Groups

최종 추시 방사선 사진에서 하지의 해부학적 축이 이루는 각은 3.5도(범위 0.5-8.5도)로 건측의 2.4도(범위 0.7-4.6도)와 통계적 차이는 없었다(p=0.49). 최종 추시 방사선 사진에서 mLDFA는 89.3도(범위 82.6-92.2도)였으며, 건측의 mLDFA 88.6도(86.2-92.2도)와 통계적 차이는 없었다(p=0.87). 골절 형태에 따라 C2형과 C3형의 해부학적 축과 mLDFA의 차이는 없었으며(p=0.51, p>0.99) (Table 3), 전 예에서 건측과 비교하여 5도 이상의 하지 정렬의 차이를 보인 경우는 없었다.

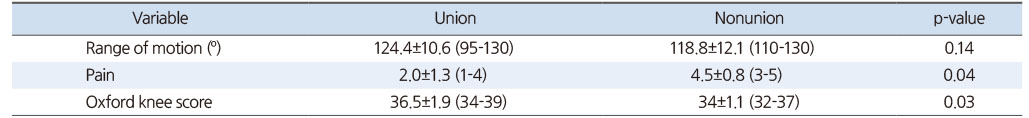

최종 추시상 슬관절의 통증 정도는 C2형 평균 2.4점(범위 1-5점), C3형 2점(범위 1-4점)으로 골절 분류에 따라 통증의 차이는 없었다(p=0.76). 골유합 정도에 따른 통증의 정도는 정상 골유합군 2.0점(범위 1-3점), 지연 유합군은 4.5점(범위 3-5점)으로 지연 유합군에서 최종 추시상 슬관절의 통증 정도가 심하였다(p=0.04).

최종 추시상 슬관절 운동 범위는 평균 123.3도(범위 90-130도)였으며, C2형은 125.0도(범위 105-130도), C3형은 121.5도(범위 90-130도)로 골절 형태에 따른 슬관절 운동 범위의 통계적 차이는 없었다(p=0.81).

골유합 유무에 따른 관절 운동 범위는 정상 골유합군은 124.4도(범위 95-130도), 지연 유합군은 118.8도(범위 110-130도)로 지연 유합군에서 불량한 결과를 보였으나 두 군 간 통계적 차이는 없었다(p=0.38) (Table 4).

Table 4

Clinical Results between the Union and Nonunion Groups

Oxford knee score를 이용한 슬관절의 기능적 평가는 C2군 36점(범위 32-39점), C3군 36점(범위 33-37점)으로 골절 분류에 따라 최종 추시상의 슬관절의 기능 차이는 없었다(p=0.92). 골절의 유합 시기에 따른 슬관절의 기능 평가는 지연 유합군에서 34점(범위 32-37점), 정상적인 골유합군에서는 36.5점(범위 34-39점)으로 정상적인 골유합군에서 슬관절의 기능적 결과가 우수하였다(p=0.03) (Table 4).

슬개주위 도달법 및 금속판 내고정 과정에서 신경-혈관 손상이 발생한 경우는 없었으며, 수술 부위 감염 등의 합병증은 없었다. 전체 환자에서 수술 후 3-7일에 도플러 검사를 시행하였으나 심부정맥혈전증이 발생한 경우는 없었다.

슬관절 운동 회복을 위한 관절 구동술이 필요한 경우는 없었고 21명의 환자 중 9명(42.9%)에서 골유합 후 금속판 제거술을 시행하였으나 개인적인 요구에 의한 수술로 금속판 자극 증상이 심한 경우는 없었다.

고찰

원위 대퇴골 관절내 골절에서 관절면의 직접적인 노출을 위해 슬관절의 인공 관절 치환술 등에서 사용되는 슬개주위 도달법(parapatellar approach)은 정형외과의사에게 익숙한 접근법으로 슬개골을 내, 외측으로 견인하면 비교적 용이하게 원위 대퇴골 관절면을 노출시킬 수 있다.10)

저자들은 본 연구에서 관절면의 노출을 위해 주로 외측 슬개주위 도달법을 이용하였으나, 내과의 관상면상 골절(Hoffa fracture)이 외측 슬개주위 도달법으로 노출이 용이하지 않을 것으로 판단된 경우와 대퇴슬개 관절면에 분쇄가 심하여 내측에서 관절면의 rafting screw 고정이 필요한 경우 등 4예(19.0%)에서는 내측 슬개주위 도달법을 이용하였다. 외측에 비하여 내측 슬개주위 도달법을 선택하는 경우 금속판 삽입을 위한 부가적인 조작이 필요하나 접근법과 관련한 합병증은 발생하지 않아 관절면의 해부학적 정복과 안정적인 내고정을 위해서는 골절 형태에 따라 적절한 수술적 접근법의 선택이 필요하다고 생각된다.

슬개주위 도달법 과정에서도 부가적인 연부 조직의 손상을 최소화하면서 정복 겸자 및 Schanz pin 등을 이용하여 관절면의 직접 정복을 시도하였으며, 모든 경우에서 골간단부 골절편까지 이르는 과도한 박리 없이 관절면의 해부학적 정복이 가능하였다. 저자의 경험으로는 Hoffa fracture의 크기가 작은 경우에는 전방에서 골절부를 노출하기 어려웠고 경골 관절면에 감입되어 후방으로 전위된 골절을 정복하기 위해서는 슬관절을 더욱 굴곡시켜야 골절의 노출과 정복이 용이하였다.

관절면의 해부학적 정복 후 관절면 골절의 압박 고정을 위해서는 부분 나사선 나사못 등의 지연 나사 술기가 필요하나, 골질이 저하된 경우 등에서는 어려움이 있다. 저자들은 전통적인 지연 나사 술기의 적용보다는 여러 개의 정복 겸자(pointed reduction forcep)로 골절면을 충분이 압박한 상태에서 3.5 mm 피질골 나사못으로 관절면 골절의 고정을 시행하였다. 단순한 시상면상의 과간 골절(intercondylar fracture)의 경우에는 외측 금속판을 통한 잠김 나사못이 관절면 골절을 관통하여 삽입되므로 금속판 위치를 고려한 3.5 mm 피질골 나사못 고정으로 큰 직경의 나사못이나 관절면을 통한 headless screw의 사용 없이도 안정적인 고정력을 얻을 수 있었다.

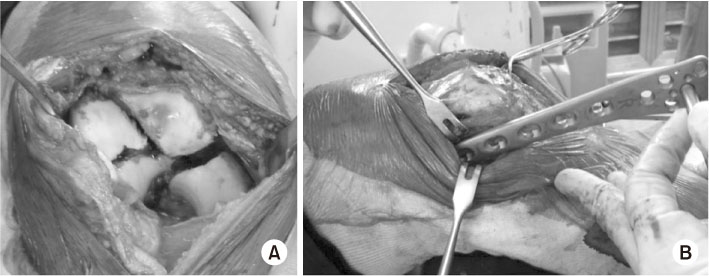

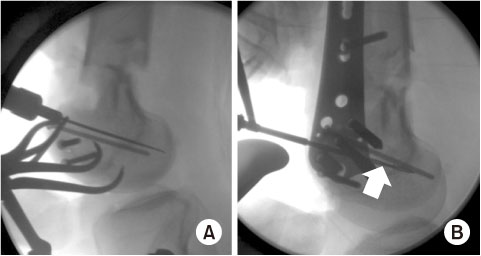

Hoffa fracture는 외측 잠김 금속판을 통한 나사못으로 고정이 되지 않기 때문에 독립적인 내고정이 필요하다. 저자의 경우는 다른 종류의 유관나사(cannulated screw) 대신에 가능한 한 골절면에 수직인 전후방 방향으로 슬개대퇴 관절면의 근위부에서 3.5 mm 피질골 나사못으로 고정하였다. 하지만 Hoffa fracture를 고정한 3.5 mm 피질골 나사못과 외측 잠김 금속판을 통한 잠김 나사못이 간섭되는 경우에는 3.5 mm 피지골 나사못을 제거하고 충분한 길이의 잠김 나사못이 삽입되도록 하였다. 이후에 잠김 나사못 사이로 다른 방향으로 3.5 mm 피질골 나사를 삽입해야 했기 때문에 잠김 나사못의 방향을 조절할 수 있는 variable angle system의 적용이 필요하다고 생각되었다(Fig. 3).

Fig. 3

Case of open distal femoral intraarticular comminuted fracture of 33-year-old male. (A) Two 3.5 mm cortical screws were fixed for lateral Hoffa fragment with anteroposterior direction. (B) One anteroposterior screw (arrow) needed to be changed due to the interference with locking head screws of the plate.

저자의 경우에는 Hoffa fracture의 고정력을 향상시키기 위하여 직경이 다른 유관 나사를 사용하지는 않았지만 골편이 작거나 골질이 취약한 경우에는 3.5 mm 피질골 나사 외에도 다양한 내고정 방법을 수술 전에 철저히 준비해야 한다.

본 연구에서는 관절면 골절의 분쇄 정도와 상관없이 AO/OTA 분류 C2형과 C3형의 두 군 모두에서 최종 추시 방사선 사진에서 관절면 정복의 소실 및 외상성 관절염의 발생 없이 양호한 임상적 결과를 얻을 수 있었다.

윈위 대퇴골 관절면의 내고정 후 대퇴골 간부와의 고정 방법으로 기존의 blade plate 내고정은 과도한 연부 조직의 박리와 일차적인 정복 소실(primary reduction loss)을 초래할 수 있으며, 골수정 내고정은 부정 정열의 위험성이 높다.11,12) 기존의 금속판에 비하여 잠김 금속판(locking plate)은 원위 대퇴골에 다수의 잠김 나사못으로 고정력을 향상시킬 수 있으며, 원위 대퇴부에 해부학적 모양으로 최소 침습적 금속판 고정술의 적용을 용이하게 한다. 골간단부 분쇄 골절에 대한 가교 금속판 술기는 골절 부위에 가골 형성을 유도하는 내고정 방법으로 생물학적 및 생역학적인 관점에서 우수한 임상 결과를 보여주고 있다.13,14,15)

하지만 슬개주위 도달법으로 직접적인 해부학적 정복이 가능한 관절면의 골절과 달리 골간단부 골절은 골절의 형태 및 위치에 따라 다양한 간접 정복 방법을 시도할 수 있으나 해부학적 정렬을 회복하기가 쉽지는 않다. 저자들은 관절면 골절의 고정 후에는 전 예에서 근위 경골에 수술 중 골격 견인(intraoperative skeletal traction)을 시행하여 보조자의 도움 없이 골절부의 길이를 회복할 수 있도록 하였고, 원위 대퇴부 후방에 적절한 높이의 bump를 위치하여 시상면상의 골절 정렬을 회복하였다. 골격 견인과 bump로 골절부 정렬 회복이 불충분한 경우에는 원위 대퇴골에 Schanz pin 혹은 일시적인 외고정으로 골절의 간접 정복을 시행하였다.

골간단부 골절 정렬 상태를 확인 후 외측 잠김 금속판을 골간단부 골절의 형태 및 범위에 따라 충분한 길이의 금속판을 선택하였으며, 최소 침습적 금속판 골유합술 술기를 적용하여 부가적인 연부 조직 손상을 최소화할 수 있어 감염 등의 생물학적 합병증이 발생한 경우는 없었다.

긴 금속판으로 내고정 시 금속판의 모양에 따라 하지의 정렬 상태가 변할 수 있으나, 저자의 경우에 전 예에서 건측과 비교하여 만족할 만한 하지 정렬을 얻을 수 있었으며, 5도 이상의 관상면상의 부정 정렬을 보인 경우는 없었다.

하지만 4예(19.0%)에서 골절의 지연 유합이 발생하여 평균 6.5개월에 조기 자가골 이식술을 시행하였다. 지연 유합 환자의 3예는 타 부위 골절에 대한 수술이 필요하였던 다발성 골절 환자로 대퇴골 원위부 골간단부 분쇄는 있었으나 내측 피질골에 분쇄는 심하지 않았다. 골간단부 골절의 정복 후 잠김 금속판 적용 시 내측 피질골의 접촉이 만족스럽지 못하였으며, 골절부에 가깝게 잠김 나사못이 고정되면서 골절부의 유연성 고정이 되지 못하여 가골 형성에 제한이 있었던 것으로 생각된다. 일반적으로 예상되는 골절 치유 기간에 비하여 가골 형성이 제한되어 환자와 상의 후 가능한 한 조기에 자가골 이식술을 추천하였으며, 전 예에서 안정적인 골유합을 얻을 수 있었다(Fig. 4).

Fig. 4

(A) Distal femoral intercondylar fracture of 44-year-old male was reduced and fixed through the lateral parapatellar approach. (B) There was a visible fracture gap on the medial side and no evidence of fracture healing after five months of operation. (C) Solid bony union was achieved after autogenous bone graft and additional plate fixation.

지연 유합 환자 중 1예는 골간단부의 분쇄가 심했던 경우로 골간단부의 간접 정복으로 하지 정렬은 회복하였으나, 내측 피질골의 분쇄가 심하여 골결손이 있어 골결손 부위에 자가골 이식술 후 최종 추시에서 안정적인 골유합을 얻을 수 있었다(Fig. 5).

Fig. 5

(A) Distal femoral intercondylar fracture of 56-year-old male was reduced and fixed through the lateral parapatellar approach. (B) There was a visible fracture gap on the medial side (arrow) and no evidence of fracture healing after nine months of operation. (C) Solid bony union was obtained after autogenous bone graft and additional plate fixation.

생물학적인 금속판 내고정 술기를 시행하더라도 가능한 한 분쇄가 없는 내측 피질골의 접촉을 얻어야 하며, 가골이 형성을 유도할 수 있는 유연성 고정이 될 수 있도록 금속판 길이 및 나사못의 위치를 세심하게 선택하여야 한다. 또한 내측 피질골의 분쇄가 심하여 골결손이 동반된 경우에는 환자의 상태를 고려하여 부가적인 내측 도달법으로 골편의 정렬을 회복하고 일차적인 내측 금속판 고정을 시행하는 것도 고려할 수 있겠다.

저자들의 경우 전 예에서 수술 후 2-3일 내에 슬관절의 관절 운동 범위 회복을 위한 운동을 시작하였으며, 전 예에서 평균 120도 이상의 관절 운동 범위를 회복할 수 있었다. 관절면의 해부학적 정복 및 안정적인 내고정으로 충분한 관절 운동의 회복이 가능하였다고 생각된다.

하지만 지연 유합으로 부가적인 수술이 필요하였던 경우에는 정상 생활 복귀가 늦어져 정상 골유합군에 비하여 슬관절 기능이 불량하였다. 따라서 원위 대퇴골 골절의 수술적 치료에서 골절 주위의 생물학적 측면뿐만 아니라 금속판 내고정의 기계적인 측면도 충분히 고려하여 조기 골유합을 얻는 것이 수술적 치료 결과에 중요한 요소로 생각된다.

본 연구는 후향적 연구로 다른 방법과 비교가 이루어지지 않아 원위 대퇴골 관절내 골절의 수술적 접근법 및 잠김 금속판 내고정의 결과를 일반화하기는 어려운 단점이 있다. 또한 증례의 수가 적어 관절내 골절의 양상과 골유합 기간의 차이에 따른 치료 결과의 차이를 분석하는 데 한계가 있다. 평균 방사선 추시 기간이 31개월로 비교적 장기 추시 결과지만 외상성 변화 가능성을 고려한 보다 장기적인 추시로 관절내 골절의 예후에 대한 연구가 필요하리라 생각된다.

하지만 저자들의 경우 원위 대퇴골 관절내 골절에서 슬개골 주위 도달법으로 비교적 만족할 만한 임상 결과를 얻어, 문헌고찰과 함께 저자들의 임상 경험 및 술기를 보고하는 바이다.

결론

원위 대퇴골 관절내 골절에서 슬개주위 도달법으로 관절면의 노출과 해부학적 정복이 가능하였으며, 최소 침습적 금속판 골유합술 술기를 적용하여 AO/OTA 분류 C2형 및 C3형의 골절 분류와 상관 없이 비교적 양호한 치료 결과를 얻을 수 있었다. 하지만 골간단부 골절의 지연 유합 시 슬관절 통증 및 Oxford knee score가 불량하여 골간단부 지연 유합의 위험 요소에 대한 추가적인 연구가 필요할 것으로 생각된다.

Financial support:None.

Conflict of interests:None.

References

-

Höntzsch D. [Distal femoral fracture--technical possibilities]. Kongressbd Dtsch Ges Chir Kongr 2001;118:371–374.German.

-

-

Canale ST. In: Campbell’s operative orthopaedics. 9th ed. St. Louis: Mosby; 1998. pp. 2119-2136.

-

-

Browner BD, Levine AM, Jupiter JB, Trafton PG. In: Skeletal trauma. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1998. pp. 2033-2079.

-

E-submission

E-submission KOTA

KOTA TOTA

TOTA TOTS

TOTS

Cite

Cite