Articles

- Page Path

- HOME > J Musculoskelet Trauma > Volume 36(4); 2023 > Article

- Original Article Bone Union Time of Simple Distal Femur Fractures in the Elderly according to Fracture Gap after Treated with Minimally Invasive Plate Osteosynthesis

- Young Ho Cho, Sangwoo Kim, Jaewook Koo

-

Journal of Musculoskeletal Trauma 2023;36(4):133-138.

DOI: https://doi.org/10.12671/jkfs.2023.36.4.133

Published online: October 31, 2023

- 759 Views

- 5 Download

- 0 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Purpose

This study examined the difference in bone union time according to the fracture gap after minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) for simple distal femoral fractures in elderly patients.

Materials and Methods

From January 2010 to December 2019, patients aged 60 years or older who underwent surgical treatment for distal femoral fractures due to a low-energy injury were investigated retrospectively. Forty patients were enrolled in the study. The patients were divided into two groups according to the fracture gap after reduction: no more than 2 mm (Group A) and more than 2 mm (Group B) in the anteroposterior and lateral plane. The demographic, operation time, presence or absence of cerclage wiring, plate screw density, plate span ratio, plate length, bone union period, non-union, and complications were evaluated.

Results

No statistical differences in operation time, cerclage wiring, plate screw density, plate span ratio, and plate length were observed between the two groups, and the bone union was achieved in all patients without complication. The bone union period was 17.24±1.48 weeks in Group A and 24.53± 5.20 weeks in Group B, which was statistically significant (p<0.001).

Conclusion

The bone union time in treating geriatric simple distal femur fractures using the MIPO tech-nique was significantly shorter in the 2 mm or less fracture gap than in the greater than 2 mm group.

Published online Oct 25, 2023.

https://doi.org/10.12671/jkfs.2023.36.4.133

초록

목적

고령의 환자에서 발생한 단순 원위 대퇴골 골절에 대해 최소 침습적 금속판 고정술을 이용하여 치료한 후 골절부의 간격에 따른 골유합 시기의 차이를 알아보고자 하였다.

대상 및 방법

2010년 1월부터 2019년 12월까지 60세 이상의 저에너지 손상에 의한 원위 대퇴골 골절에 대하여 수술적 치료를 시행한 환자들을 대상으로 후향적으로 조사하였다. 40명의 환자들이 연구에 포함되었다. 골절의 정복 상태에 따라 골절 간격이 전후 및 측면 영상에서 2 mm 이하인 군(A군)과 초과하는 군(B군)으로 나누었다. 인구학적 정보, 수술 시간, 환형 강선 고정 여부, 금속판 나사 밀도, 금속판 길이 비율, 금속판 길이, 골유합 기간, 불유합, 합병증을 확인하였다.

결과

두 군 사이에 수술 시간, 환형 강선 고정 여부, 금속판 나사 밀도, 금속판 길이 비율, 금속판 길이는 통계적으로 유의한 차이는 없었으며, 모든 환자에서 합병증 없이 골유합을 얻을 수 있었다. 골유합 기간은 A군 17.24±1.48주, B군 24.53±5.20주로 통계적 유의성이 확인되었다(p<0.001).

결론

최소 침습적 금속판 고정술 기법을 이용한 노인성 단순 원위 대퇴골 골절 치료에서 2 mm 이하의 골절 정복 상태는 그 이상인 경우에 비해 골절 유합 기간이 유의하게 짧았다.

Abstract

Purpose

This study examined the difference in bone union time according to the fracture gap after minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) for simple distal femoral fractures in elderly patients.

Materials and Methods

From January 2010 to December 2019, patients aged 60 years or older who underwent surgical treatment for distal femoral fractures due to a low-energy injury were investigated retrospectively. Forty patients were enrolled in the study. The patients were divided into two groups according to the fracture gap after reduction: no more than 2 mm (Group A) and more than 2 mm (Group B) in the anteroposterior and lateral plane. The demographic, operation time, presence or absence of cerclage wiring, plate screw density, plate span ratio, plate length, bone union period, non-union, and complications were evaluated.

Results

No statistical differences in operation time, cerclage wiring, plate screw density, plate span ratio, and plate length were observed between the two groups, and the bone union was achieved in all patients without complication. The bone union period was 17.24±1.48 weeks in Group A and 24.53±5.20 weeks in Group B, which was statistically significant (p<0.001).

Conclusion

The bone union time in treating geriatric simple distal femurf ractures using the MIPO technique was significantly shorter in the 2 mm or less fracture gap than in the greater than 2 mm group.

서론

원위 대퇴골 골절은 근위 대퇴골 골절에 비해 10분의 1 정도 수준으로 발생하며, 골다공증을 동반한 고령의 여성에서 발생률이 높다고 알려져 있다.1) 고에너지 손상에 의해 발생한 원위 대퇴골 골절은 분쇄를 동반하며 연부조직의 손상을 동반하는 경우가 흔하지만, 저에너지 손상에 의해 고령의 환자에서 발생한 골절은 분쇄를 동반하지 않은 사선형 혹은 나선형의 골절이 흔하다.2,3) 골다공증으로 인해 골질이 좋지 않고, 기존의 슬관절 혹은 고관절 전 치환술이 동반된 경우 골 고정을 위한 충분한 공간이 확보되지 못하므로 치료가 어려운 골절이다.

원위 대퇴골 골절의 고정을 위해 역행성 골수강 내 금속정과 외측 잠김 금속판을 이용한 고정이 흔히 사용된다. 역행성 골수강 내 금속정은 빠른 체중부하를 허용할 수 있는 장점이 있지만 원위 대퇴골 골수강이 넓어 고정력의 한계가 있으며, 슬관절 치환술이 되어 있는 경우 사용할 수 없는 경우가 있다.4,5,6)

금속판을 이용한 고정의 경우 과거에는 과 칼날 금속판(condylar blade plate) 혹은 역동적 과 나사(dynamic condylar screw) 등을 이용하였으나, 새로 개발된 잠김 압박 금속판(locking compression plate)은 골다공증을 동반한 골에 대한 고정력을 향상시켰으며 최소 침습적 금속판 고정술(minimally invasive plate osteosynthesis)이 보급되어 활발히 사용되고 있다.7,8,9,10,11,12) 최소 침습적 금속판 고정술은 분쇄를 동반한 골절에서 가교 금속판의 역할을 함으로써 골절부의 혈행을 보존하여 골유합을 촉진시키고, 감염과 불유합 발생을 줄이는 것으로 알려져 있다.13) 단순 골절의 경우 골절부에 가해지는 높은 변형력(high strain)으로 골절 부위가 불안정하거나 골절 간격이 너무 넓으면 가골에 의한 골 가교가 생기지 못하여 불유합이 발생할 수 있다.14) 이번 연구에서 저자들은 고령의 환자에서 발생한 단순 원위 대퇴골 골절에 대해 잠김 압박 금속판을 사용하여 최소 침습적 금속판 고정술로 고정한 환자들을 대상으로 해부학적 정복을 이룬 환자들(2 mm 이하의 골절 간격)과, 적절한 정렬은 이루었으나 전위되어 해부학적 정복을 얻지 못한 환자들(2 mm 초과하는 골절 간격) 간의 임상적 결과를 알아보고자 하였다.

대상 및 방법

이번 연구는 본원 의학윤리심의위원회(Institutional Review Board, IRB)의 심의 및 승인 후 진행되었으며(IRB No. DFH 2023-04-006), 모든 환자들로부터 서면동의서를 받았다. 2010년 1월부터 2019년 12월까지 본원에서 60세 이상의 저에너지 손상에 의한 단순 원위 대퇴골 골절(AO/OTA 원위 32 및 33)에 대하여 수술적 치료를 시행한 환자들을 대상으로 후향적으로 조사하였다. 원위 간부 골절은 주 골절선이 모두 대퇴골 협부 이하에 위치한 골절을 대상으로 하였다. 전체 원위 대퇴골 골절 환자는 66명이었다. 이들 가운데 6개월 미만의 추시 환자(12명), 6개월 이내 사망한 환자(1명), 분쇄 골절 환자(13명)를 제외한 40명의 환자들이 연구에 포함되었다. 수술 후 방사선 촬영에서 해부학적 정복이 이루어졌다고 확인되는 경우 모든 예에서 2 mm 이하의 골절 간격이 확인되었다. 이를 기준으로 수술 후 방사선 촬영 영상에서 골절의 정복 상태에 따라 골절 간격이 전후면 및 측면상에서 해부학적 정복이 되었다고 판단할 수 있는 2 mm 이하인 군(A군)과, 정렬은 적절히 되었으나 골절 간격이 확인되는 2 mm를 초과하는 군(B군)으로 나누었다. 기본적인 인구학적 조사를 하였고, 체질량지수, AO/OTA 골절 분류,15) 골밀도, 미국마취과학회 신체활동등급(American Society of Anesthesiologists physical status classification),16) Charlson 동반 질환지수(Charlson comorbidity index),17) 당뇨병 유무, 흡연 여부 등을 조사하였다. 수술과 관련하여 수술 시간, 환형 강선 고정(cerclage wiring) 여부, 금속판 나사 밀도(plate screw density), 금속판 길이 비율(plate span ratio), 금속판 길이, 골유합 기간을 확인하였다.18) 그 외 감염, 불유합, 신경혈관 손상 등의 합병증을 확인하였다.

방사선 투과성 테이블에 앙와위로 자세를 잡았다. 모든 환자들에 대해 골절부를 개방하지 않고 정복을 시도하였고, 방사선 투시기를 이용하여 골절 정복 정도를 확인하였다. 만족할 만한 정복 혹은 정렬을 얻지 못한 경우 최소 절개를 한 후 경피적 환형 강선 고정기(cerclage wire passer; Synthes, Oberdort, Switzerland)를 골절부를 감싸 통과시킨 후 1.0 mm 직경의 강선을 이용하여 고정하였다. 대퇴골 원위부에 환형 강선 고정기를 이용할 경우 후방의 좌골 신경과 내측의 대퇴 동맥의 손상을 피하기 위해 반드시 기구를 골에 부착시켜서 통과시켰다. 정복의 정도를 확인하면서 균일한 강선 고정을 위해 Jacob drill chuck에 강선을 고정한 후 시계방향으로 드릴을 작동시켜 강선을 묶어주었다. 대퇴골 외측과 부위에 횡 절개를 한 후 미리 윤곽이 잡힌 해부학적 잠김 압박 금속판(pre-contoured anatomical locking compression plate-distal femur, LCP-DF; Synthes)을 근육하부로 삽입하여 근위부로 이동시켰다. 원위부에서 금속판을 골에 밀착시킨 후, 근위부 금속판과 대퇴골 간부의 접촉을 확인하였다. 대부분의 경우 금속판이 대퇴골에 밀착되지 않아 금속판 근위부에 대한 추가적인 조작(bending)이 필요한 경우가 많았다. 금속판을 삽입한 상태에서 골절의 정렬을 확인한 후 원위부와 근위부에 나사를 삽입하였다. 고정이 마무리된 상태에서 골절의 안정성을 다시 확인하고 관절운동 범위를 확인한 후 수술을 마쳤다. 술 후 3일째 슬관절 가동 범위 운동을 시작하였으며, 술 후 1개월 간격으로 골유합이 될 때까지 방사선 촬영을 하였다. 체중부하는 방사선 촬영상 골유합이 되었다고 확인될 때 시작하였다.

촉진과 체중부하 시 골절부의 통증이 없고, 전후면과 측면 방사선 촬영에서 3개 이상의 피질골이 가골에 의해 연결된 상태를 골유합으로 정의하였다.19)

통계 분석은 Mann–Whitney 검정과 χ2 분석을 이용하였고, 유의 확률이 0.05 이하인 경우를 통계적으로 의미가 있는 것으로 하였다. 통계 분석은 IBM SPSS 프로그램(ver. 22.0; IBM, Armonk, NY, USA)을 이용하였다.

결과

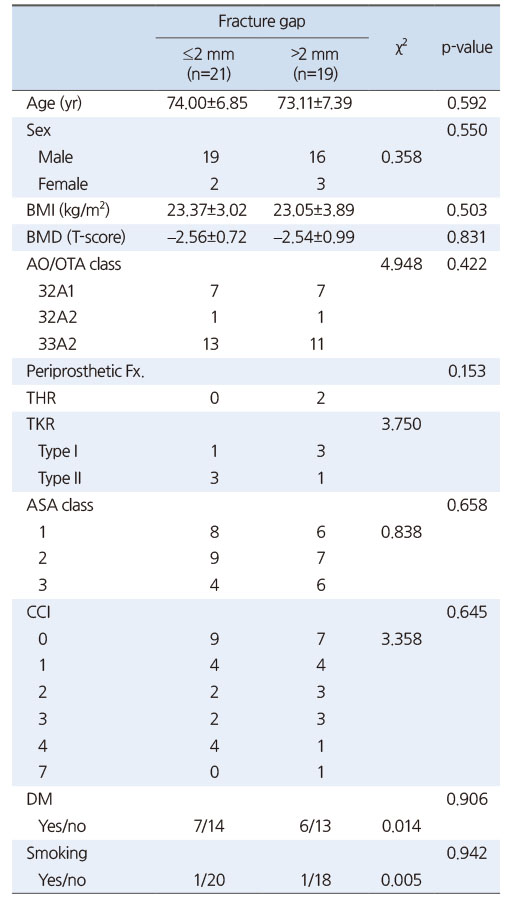

수술 치료 후 골절 간격이 2 mm 이하인 군과 초과하는 군 사이에 연령, 성별, 체질량지수, 골밀도, AO/OTA 골절 분류, 삽입물 주위 골절, 미국마취과학회 신체활동등급, Charlson 동반질환지수, 당뇨병 유무, 흡연 여부는 모두 두 군 간 유의한 차이는 없었다(Table 1). 전체 환자들의 평균 추시 기간은 22.30±18.82개월(범위 6-84개월)이었다. 골절 간격에 대한 관찰자 내 및 관찰자 간 신뢰도는 각각 0.998 (95% 신뢰구간 0.996-0.999), 0.993 (95% 신뢰구간 0.990-0.995)이었다.

Table 1

Basic Demographic and Preoperative Data of Two Groups

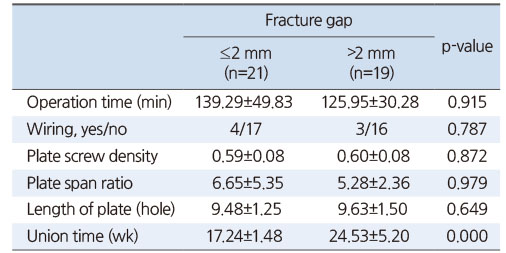

수술 후 골절 간격이 2 mm 이하인 군의 평균 수술 시간은 139.29분으로 2 mm를 초과하는 군의 수술 시간 125.95분에 비해 길었으나 통계적 유의성은 없었다(p=0.915). 수술 시 환형 강선 고정을 한 환자들의 수는 두 군 사이에 유의한 차이는 없었다. 근위부 및 원위부의 금속판 나사 밀도와 금속판 길이 비율 및 사용된 평균 금속판의 길이 또한 두 군 간 차이는 없었다(Table 2). 두 군 모두에서 골유합을 얻을 수 있었다. 골절의 유합 시간은 골절 간격이 2 mm 이하인 군에서는 17.24±1.48주, 2 mm를 초과하는 군에서는 24.53±5.20주로 두 군 간 통계적 유의성이 확인되었다(p<0.001). 감염, 신경혈관 손상 등의 합병증이 발생한 증례는 없었다.

Table 2

Summary of Results

고찰

저에너지 손상에 의한 대퇴골 골절은 고관절 부위에서 가장 흔히 일어나지만, 원위 대퇴골 골절도 증가하는 추세이다.20) 고령의 환자에서 발생한 원위 대퇴골 골절은 골다공증, 넓은 골수강, 기존의 내고정물(인공 고관절 혹은 슬관절 치환물) 등으로 인해 치료가 쉽지 않다. 특히 기존의 의학적 문제들을 동반한 환자들의 경우 유병률과 사망률 또한 높은 것으로 보고되어 있다.21,22)

원위 대퇴골 골절의 고정을 위해 최근에는 미리 윤곽이 잡힌 해부학적 잠김 압박 금속판과 역행성 골수강 내 금속정이 흔히 사용된다. 과거에 흔히 시행되던 관혈적 정복과 금속판 내고정술에 비해 역행성 골수강 내 금속정 고정술은 골절부를 개방하지 않음으로써 골절부의 혈행을 보존할 수 있고, 이에 따라 골유합 기간을 줄이고 불유합의 발생을 낮추며 골절부의 감염 또한 낮게 보고되고 있다. 그러나 슬관절 통증과 부정유합은 문제점으로 지적되고 있다.23) 미리 윤곽이 잡힌 해부학적 잠김 압박 금속판을 이용한 고정은 고식적인 나사 고정에 비해 고정력을 향상시켜 일차 및 이차 골절 정복 소실의 위험성을 낮추어 주었다.9,24) 또한 최소 침습적 금속판 고정술이 소개된 이후로 금속판을 이용하여 수술적 치료를 하더라도 금속정을 이용한 고정의 장점들을 충분히 살릴 수 있게 되었다.

이번 연구에서는 골다공증을 동반한 원위 대퇴골 단순 골절에 대해 미리 윤곽이 잡힌 해부학적 잠김 압박 금속판을 최소 침습적 금속판 고정술을 통하여 수술한 환자들의 결과를 알아보았다. 모든 환자들에서 골유합을 얻을 수는 있었으나 골절 정복 후 남아 있는 골절부의 간격에 따른 골유합 기간은 유의한 차이가 있음을 확인할 수 있었다. 이번 연구에 사용된 2 mm 이하의 골절 간격은 골절 정복 후 방사선 촬영에서 선상 골절 양상의 골절이 확인되는 정도로, 골절부의 혈행이 보존되더라도 단순 골절 양상에서는 골절의 유합 기간이 길어질 수 있음은 이번 연구의 중요한 결과였다. 그러므로 분쇄 골절과 달리 단순 골절에 대해서는 최소 침습적 금속판을 이용하여 고정할 때 골절부에 대한 정확한 정복이 골유합 기간을 단축시킬 수 있음을 알아야 한다(Fig. 1). 단순 골절에서는 최소 침습적 금속판 고정술을 통해 골절을 고정한 후 피질골의 접촉이 적절하지 못할 경우 고정 실패로 이어질 수 있음이 이미 보고되어 있다.25) 나선형 골절에 대해서는 환형 강선 고정을 이용하여 골절을 정복하고 유지할 경우 골절의 유합 기간이 단축되었다는 보고도 있다.12) 본 연구에서도 환형 강선 고정술을 이용하여 골절을 정복한 경우도 있었으나, 골절부의 간격이 2 mm를 초과한 환자들에서는 골유합 기간이 길어지는 것을 확인할 수 있었다(Fig. 2).

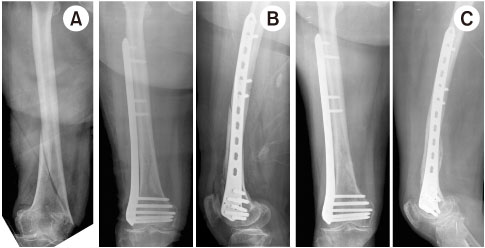

Fig. 1

Radiographs of a 68-year-old female with a simple distal femur fracture. (A) Preoperative anteroposterior (AP) radiograph and (B) immediate postoperative radiographs show anatomic reduction with fracture gap not greater than 2 mm in AP and lateral view. (C) Four-month follow-up radiographs showing solid bone union.

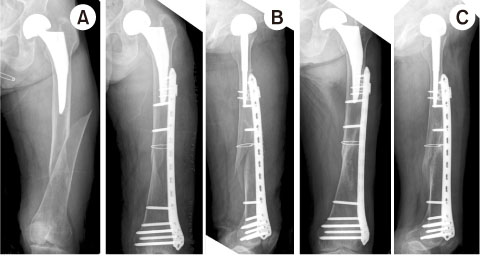

Fig. 2

Radiographs of an 81-year-old female with long spiral distal femur simple fracture treated with LCP-DF (Synthes) and cerclage wiring. (A) Preoperative anteroposterior (AP) radiograph and (B) immediate postoperative AP radiographs shows acceptable alignment but fracture gap greater than 2 mm in the lateral radiograph. (C) Eight-month follow-up AP and lateral radiographs show complete bone union with abundant callus formation.

최소 침습적 금속판 고정술은 유연한 고정(flexible fixation)을 통해 골절부의 미세 움직임을 허용함으로써 가골 형성을 촉진시킨다. 유연한 고정을 위해서는 단순 골절의 경우 금속판 나사 밀도는 0.4 이하, 금속판 길이 비율은 8 이상을 권장하고 있다.26) 본 연구에서는 전체 40명의 환자들에서 사용된 금속판의 평균 길이는 9.5 hole이었으며, 근위부 금속판 나사 밀도는 0.65였다. 이와 같은 유연한 고정과 최소 침습적 금속판 고정술은 골절의 정복 정도에 따라 골유합 시기의 차이는 있었으나 모든 환자들에서 골유합을 얻을 수 있었던 중요한 요인이라 생각한다.

이번 연구의 제한점은 단일 기관에서 시행한 후향적 연구라는 것으로 인해 환자 선택의 편향이 있을 수 있다는 것이다. 또한 적은 환자 수로 인해 통계 분석상의 한계가 있을 수 있다는 것이다. 이는 고령의 근위 대퇴골 골절과 달리 원위 대 퇴골 골절의 절대적 발생률이 낮은 점을 고려하여야 하며, 다기관 연구를 통해 극복할 수 있을 것이다. 골절 정복 상태를 2 mm를 기준으로 두 군으로 나눈 것은 수술 후 방사선적 소견에 따라 저자들이 임의적으로 정한 기준으로, 골절 간격에 대한 측정값에 대해서 관찰자 간 또는 관찰자 내 오류가 있을 수 있고, 또한 골유합 기간을 주제로 한 이번 연구에서 지연유합 혹은 불유합을 판단할 수 있는 근거를 찾지 못한 한계점이 있다. 이번 연구의 평균 추시 기간은 22개월이었지만 최소 추시 기간은 6개월이었다. 골유합 여부를 판단할 수는 있었으나 추가적인 합병증을 판단하기에는 짧은 기간이라 판단된다. 마지막 제한점으로, 하나의 고정 기구만을 사용하여 표준화된 방법으로 수술하였기에 수술 술기의 변화를 준다거나 역행성 골수강 내 금속정 고정 혹은 다른 종류의 금속판 고정에 같이 적용하는 것도 한계가 있을 수 있다. 이러한 제한점에도 불구하고 고령의 환자에서 발생한 대퇴골 원위부 단순골절에 대해 최소 침습적 금속판 고정술을 시행할 경우 정확한 정복이 골유합 기간을 줄일 수 있음을 보여주었다.

결론

고령의 단순 원위 대퇴골 골절 환자들에 대해 최소 침습적 금속판 고정술을 이용하여 고정할 경우 2 mm 이하의 골절 정복 상태는 그 이상인 경우에 비해 골절 유합 기간이 유의하게 짧았다.

Financial support:None.

Conflict of interests:None.

References

-

Tong GO, Bavonratanavech S. In: AO manual of fracture management: minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO). Stuttgart: Thieme; 2007. pp. 3-45.pp. 66-118.pp. 305-325.

-

-

Dripps RD. New classification of physical status. Anesthesiol 1963;24:111

-

E-submission

E-submission KOTA

KOTA TOTA

TOTA TOTS

TOTS

Cite

Cite